Stagnierende Konjunktur: Staat plant Milliardeninvestitionen zur Ankurbelung der Wirtschaft

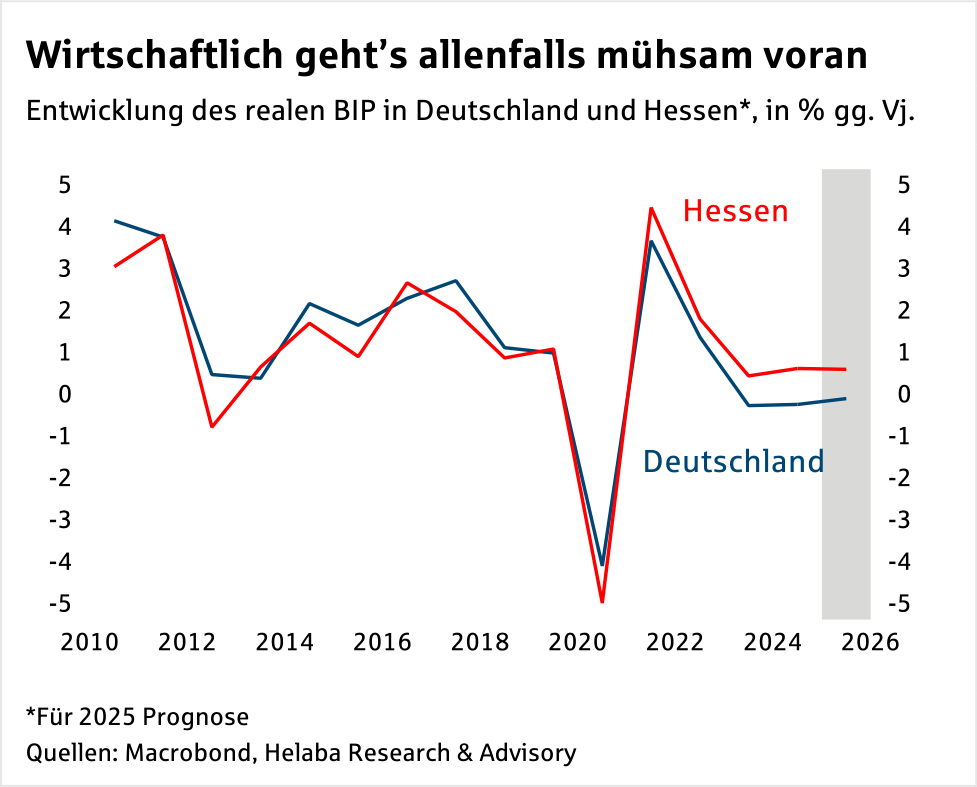

Die Konjunktur in Deutschland kommt nicht so richtig in Schwung. Nach zwei Jahren mit leichter Rezession mussten wir nach den Querelen um die US-Zölle unsere BIP-Prognose für dieses Jahr auf 0 % senken. Immerhin könnte sich die Wirtschaftslage in Hessen ein bisschen besser schlagen, aber mit einem Plus von nur noch 0,6 % für dieses Jahr bestünde auch hier kein Grund, die Sektkorken knallen zu lassen.

Mit US-Präsident Trump und den ständigen Volten in seiner Handelspolitik steht für die exportorientierte deutsche Wirtschaft vieles auf Messers Schneide. Da wäre es gut, wenn wenigstens die Binnennachfrage einen positiven Impuls bekäme.

Also soll es mal wieder der Staat richten.

Nach der Bundestagswahl haben sich die angehenden Koalitionäre schnell auf ein Finanzpaket geeinigt.

Große Milliardenbeträge sollen durch die öffentliche Hand für Verteidigung und Infrastruktur investiert werden.

Außerdem sind etliche Entlastungen für Branchen und Wählergruppen angekündigt – teure Wahlgeschenke und Subventionen kann man es auch nennen.

Ob dafür an anderer Stelle im Haushalt gespart wird, ist noch fraglich, nur dass der Staat mehr Schulden machen wird, dürfte sicher sein.

Mit dem neuen Sondervermögen und den Ausnahmen in der Schuldenbremse für Verteidigung und die Schuldenaufnahme der Länder ist die Richtung für die nächsten Jahre vorgegeben.

Die Mehrausgaben werden wahrscheinlich einen Konjunkturimpuls auslösen.

Ob damit aber die deutsche Wettbewerbsfähigkeit langfristig verbessert wird, muss sich noch zeigen. Voraussetzung wäre, dass die Mittel sinnvoll und effizient investiert werden. Über die Sinnhaftigkeit kann man politisch streiten, Effizienz sollte sich hingegen objektiv messen lassen. Effizienz folgt aus dem Verhältnis von eingesetzten Mitteln zum erreichten Erfolg. Bedingung ist also, dass man alle Kosten erfasst und ein klares Ziel hat.

Doch je eindeutiger eine Zielvorgabe ist, desto deutlicher wäre auch eine Verfehlung.

Schwammige Formulierungen erfreuen sich deshalb einer großen Beliebtheit.

Und die Kosten werden in den öffentlichen Haushalten ebenfalls häufig nur unzureichend berücksichtigt.

Gerade die Folgekosten sind oft höher als die anfänglichen Investitionen selbst.

Instandhaltung und Ersatzinvestitionen müssen aus den laufenden Haushalten finanziert werden.

In der kaufmännischen Buchführung wird dies beispielsweise über die Abschreibungen berücksichtigt.

Während der Bund noch kameral bucht, haben viele Kommunen, die Länder Hamburg, Hessen und bald auch Bremen auf die Doppik als öffentliche Variante der kaufmännischen Buchführung umgestellt.

Dies vermittelt ein vollständigeres Bild über die Finanzen.

Für einen effizienten Haushalt reicht das aber noch nicht. Einzig auf den Mittelabfluss zu schauen ist als Erfolgskriterium ungeeignet. Denn sonst sind Mehrausgaben, die nur durch Preissteigerungen verursacht werden, plötzlich Erfolgsmeldungen, obwohl nicht eine Schule mehr saniert oder ein Kilometer Schiene zusätzlich gebaut wurde. Bestimmt werden muss auch die Wirkung.

Neben klaren Zielen braucht es deshalb geeignete Indikatoren und ein Monitoringsystem.

Derartige Reformen werden schon seit Jahren gefordert.

Es führt kein Weg daran vorbei, diese dicken Bretter zu bohren.

Die „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ oder das Projekt „Re:form“ zeigen, wie es klappen kann.

Wenn der Staat mit seinen Ausgaben mehr Wirksamkeit entfaltet, werden wir auch bei der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland ein gutes Stück vorankommen.

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel