Trumps Wirtschaftstaktik: Cleveres Geschäftsmodell statt unfairer Handelspraktiken

Mein Doktorvater Prof. Klaus Rose war nicht nur ein ausgezeichneter Wissenschaftler, sondern auch ein begnadeter Lehrer.

Er konnte komplizierte Sachverhalte – und davon gab es in seinem Fachgebiet Außenwirtschaftstheorie mehr als genug – so erklären, dass selbst Erstsemester sie verstehen konnten und dabei auch noch Spaß hatten.

Eine Erklärung ist mir besonders in Erinnerung geblieben.

Sie bezog sich auf das chronische Leistungsbilanzdefizit der USA.

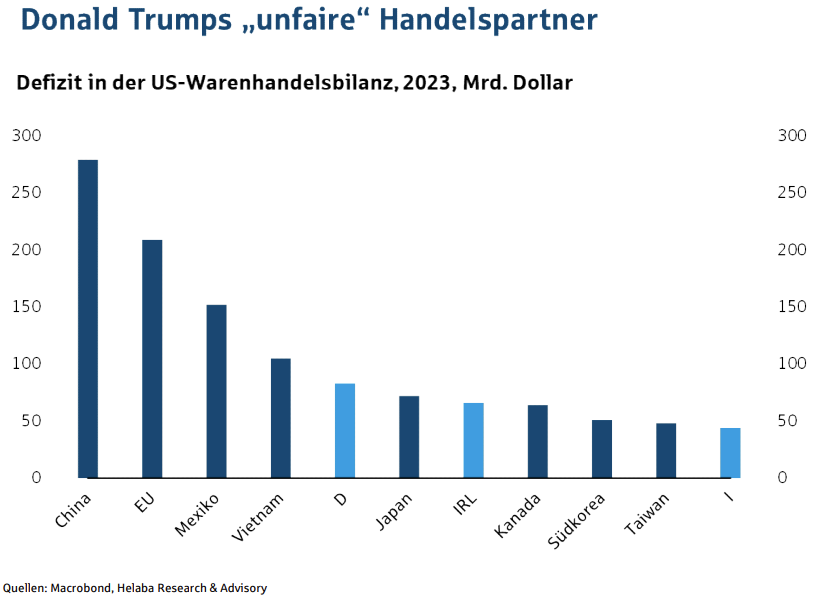

Während es in Deutschland üblich ist, stolz auf unsere Handelsbilanzbilanzüberschüsse zu sein, wurden wir bereits in der Vergangenheit von der EU-Kommission dafür kritisiert – lange bevor Donald Trump Deutschland und andere Länder wegen ihrer Exporttätigkeit in die USA der „Unfairness“ bezichtigt hat.

Dabei wird jedoch häufig vergessen, dass ein Leistungsbilanzdefizit saldenmechanisch für das betreffende Land einen Kapitalimport in entsprechender Höhe darstellt.

Hier setzt die schlüssige Sichtweise meines Doktorvaters an.

Er bezeichnete das dauerhafte Defizit in der Leistungs- bzw. Handelsbilanz der USA als cleveres Geschäftsmodell und nicht, wie Trump und andere uns weismachen wollen, als Zeichen von unfairen Handelspraktiken.

Die USA importieren mehr Güter als sie exportieren. Sie lassen also andere Länder für sich arbeiten.

Dafür „bezahlen“ die USA mit einem „Zettel“, auf dem steht „ich habe einen Wert“. Dieser Wert ist der US-Dollar.

Aufgrund dessen Rolle als Leit- und Reservewährung haben die USA das Privileg, über ihren Verhältnissen leben zu können.

Wer hat somit das cleverere Geschäftsmodell? Die Antwort ist einfach: Die USA!

Da ein Defizit aber fortlaufend auf Kapitalimporte angewiesen ist, steht das Land unter dem Druck, eine Politik zu betreiben, die den Standort international attraktiv hält.

Genau das tun die Amerikaner seit Jahrzehnten – indem sie tendenziell höhere Renditen anbieten (müssen).

Trumps Wirtschaftspläne: Mehr Produktion, aber auch mehr Schulden?

Diese Strategie verfolgt Donald Trump mit MAGA (Make America Great Again).

Neben höheren Zöllen, weniger Migration und weniger Bürokratie plant er auch Steuersenkungen.

Darüber hinaus möchte er, dass ausländischen Unternehmen stärker in den USA investieren und produzieren.

Seine Logik lautet: je höher die Zölle, desto mehr stellen die Unternehmen in den USA her.

Zusätzliche ausländische Investitionen vergrößern jedoch erst einmal den Kapitalimport und damit kann das Leistungsbilanzdefizit sogar noch steigen.

Solange ein hohes Vertrauen in das Land und ein attraktives Ertragspotenzial besteht, stellen internationale Investoren gerne Kapital zur Verfügung.

Problematisch wird es erst, wenn eine Volkswirtschaft dauerhaft über ihren Verhältnissen lebt und das Vertrauen verloren geht.

Der jüngste Anstieg der US-Zinsen reflektiert diesen von den Kapitalanlegern geforderten Risikoaufschlag, da die geplanten Trumpschen Maßnahmen voraussichtlich die Staatsverschuldung weiter in die Höhe treiben.

Im schlimmsten Fall endet das in Zahlungsbilanzkrisen.

Uns Deutsche und andere Länder wegen erfolgreicher Exporttätigkeit zu rügen, ist somit der falsche Ansatz.

Eigentlich müsste der neuer US-Präsident dankbar sein, dass die anderen Länder bereit sind, für die Konsumwünsche der Amerikaner zu arbeiten.

Aber Dankbarkeit scheint nicht die vornehmliche Gefühlsregung von Donald Trump zu sein.

Er präferiert die Strategie: Angriff ist die beste Verteidigung.

Kommentar von Dr. Gertrud R. Traud Chefvolkswirtin/Head of Research & Advisory

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel