Milliarden Sondervermögen: Deutschlands Staatsverschuldung steigt weiter

Laut einer irischen Sage findet sich am Ende eines Regenbogens ein Schatz in Form eines goldgefüllten Kessels. Am Ende dieser Legislaturperiode findet sich vielleicht ebenfalls ein Topf voller Geld. Das könnte der Beginn einer eigenen deutschen Sage werden, wobei noch offen ist, wie diese Geschichte ausgeht.

Doch von Anfang an: die öffentliche Hand hat einen enormen Investitionsbedarf.

Für die Transformation zur Klimaneutralität, die Modernisierung der Infrastruktur oder die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werden große Milliardensummen aufgerufen, die der Staat in den nächsten Jahren investieren müsste.

Die derzeitige Kassenlage gibt das kaum her.

Zu Beginn der Sondierungsgespräche von Union und SPD hat der Kassensturz eine Lücke von 130 Milliarden Euro in der Haushaltsplanung des Bundes für die nächste Legislaturperiode aufgezeigt. Einsparungen in einer solchen Größenordnung dürften einem politischen Himmelfahrtskommando gleichkommen.

Union und SPD haben sich in der Sondierung darum auf folgende Eckpunkte geeinigt:

Für die Bundeswehr wird die Schuldenbremse geändert. Verteidigungsausgaben von über 1 % des BIP (derzeit rund 42 Mrd. Euro) können künftig über Schulden finanziert werden. Zusätzlich wird ein neues Sondervermögen Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen, um öffentliche Investitionen für die nächsten zehn Jahre über Staatsschulden zu finanzieren. Und schließlich wird die Schuldenbremse für die Bundesländer gelockert, die sich nun – genauso wie der Bund – mit 0,35 % des BIP (ungefähr 15 Mrd. Euro) pro Jahr verschulden dürfen.

Wesentliche Einzelheiten für die Ausgestaltung des Sondervermögens müssen allerdings noch geklärt werden:

An erster Stelle steht die Frage, wofür die Mittel im Detail verwendet werden.

In der Einigung werden eine ganze Reihe an Politikfeldern genannt, aber der Investitionsbegriff ist umfangreich und nicht jeder Verwendungszweck ist gleichermaßen sinnvoll. Darüber hinaus sollten die Gelder möglichst effizient verwendet werden.

Dies setzt voraus, dass die Finanzmittel nicht einfach durch Preissteigerungen aufgefressen werden und womöglich die Inflationsrate befeuern.

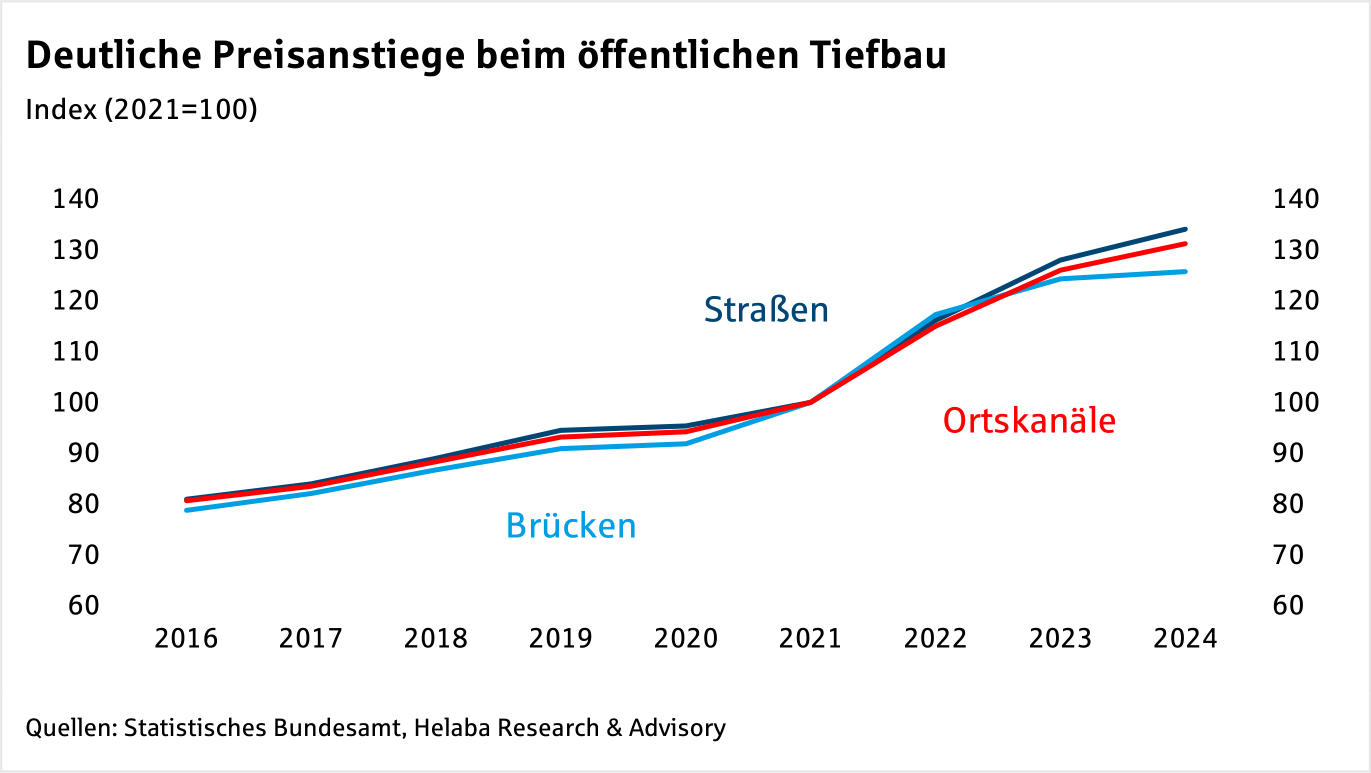

Insbesondere bei den öffentlichen Bauvorhaben hat es in den letzten Jahren bereits spürbare Preisanstiege gegeben.

Am ehesten ließe sich dies über eine sukzessive Steigerung der Investitionsausgaben erreichen, damit die Kapazitäten in der Industrie und auch der Verwaltung im angemessenen Umfang ausgebaut werden können. Ein Sondervermögen bietet hierfür mehr Planungssicherheit, weil nicht jedes Jahr im Rahmen der Haushaltsaufstellung über die Höhe der Investitionsausgaben verhandelt werden muss.

Festgelegt werden muss zudem, wie und wann ein Sondervermögen aufgelöst wird.

Dafür gilt es, die Zinszahlungen und die Tilgung zu regeln. Früher oder später muss beides wieder über den Bundeshaushalt laufen. Ein kontinuierlicher Zahlungsstrom würde die finanzielle Belastung auf der Zeitachse verteilen.

Hierüber regelt sich auch die politische Prioritätensetzung, denn im laufenden Haushalt konkurrieren Zinsund Tilgungszahlungen an das Sondervermögen mit anderen konsumtiven Ausgabenposten.

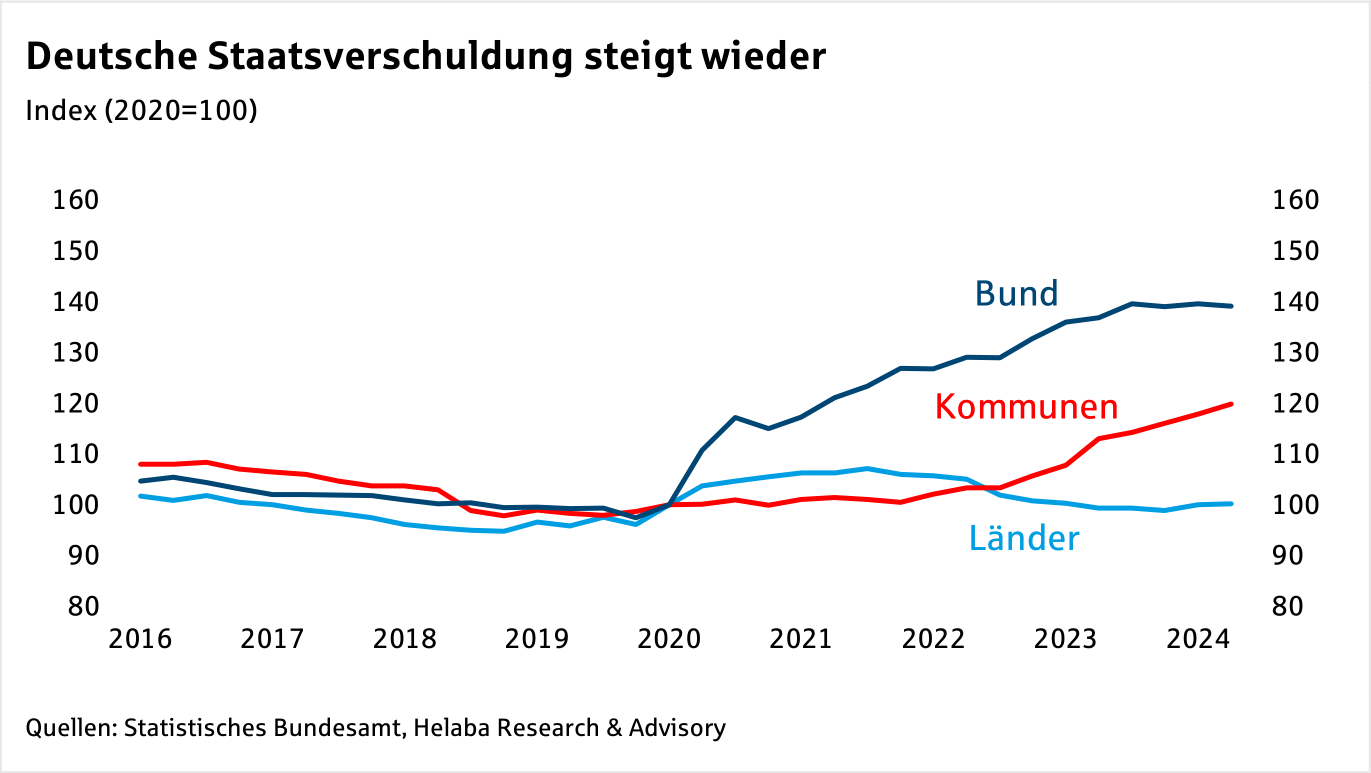

Spannend bleibt, ob die zusätzliche Kapitalnachfrage des Staates die Zinsen an den Märkten erhöht. Auch andere Staaten geben mehr Anleihen an den Markt und Deutschland hat seine Staatsverschuldung (vor allem seit 2020) bereits deutlich erhöht; allein der Bund auf mittlerweile 1,7 Billionen Euro.

Wenn der neue Spielraum voll ausgenutzt würde, dürfte sich die deutsche Staatsschuldenquoteweiter kräftig erhöhen.

Zugleich bietet eine gesteigerte öffentliche Investitionstätigkeit aber auch die Chance für einen dringend benötigten Konjunkturimpuls und die langfristige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.

Wichtig wäre darüber hinaus, die Folgekosten der Investitionen zu berücksichtigen.

Eine wesentliche Ursache für den heutigen Investitionsstau ist die unzureichende Instandhaltung in der Vergangenheit.

In einer kaufmännischen Buchführung würde der dahinterliegende Werteverzehr des Kapitalstocks durch die Höhe der Abschreibungen sichtbar, die erwirtschaftet werden müssen, um die Ersatzinvestition finanzieren zu können.

Der Bund verwendet jedoch noch immer die kamerale Buchführung. Hier werden Abschreibungen nicht integriert, sondern allenfalls in Nebenrechnungen berücksichtigt. Ohne eine strukturelle Änderung der öffentlichen Haushalte, dauerhaft die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten zu decken, sind die nächsten Investitionslücken vorprogrammiert.

Bleibt als letzter Punkt die politische Dimension.

Eine Änderung des Grundgesetzes braucht eine 2/3-Mehrheit im Bundestag. Im neu gewählten Parlament haben AfD und Linke eine Sperrminorität. Daher überlegen Union und SPD, die Grundgesetzänderung noch nächste Woche im alten Bundestag über die Bühne zu bekommen. Hierfür werden Stimmen von den Grünen oder aus der FDP benötigt, die allerdings wenig Interesse haben, die künftigen Koalitionäre zu unterstützen.

Fragwürdig wäre zudem, ob noch der alte Bundestag entscheiden soll.

Zwar darf das alte Parlament bis zum Zusammentritt des neuen Bundestags formal jedes Gesetz beschließen, es entspricht aber nicht dem guten politischen Stil, im Übergang derart weitreichende, vollendete Tatsachen zu schaffen.

Unter Umständen wird darum das Bundesverfassungsgericht ein Wörtchen mitreden.

In Irland wird der Schatz durch einen Kobold bewacht.

Es bleibt abzuwarten, wer von den vielen involvierten Akteuren in Deutschland diese Rolle in der Geschichte übernehmen wird.

Festgeld Zinsvergleich

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel