Investitionen treiben Wirtschaftswachstum: Chancen und Herausforderungen für Deutschland

Wie entsteht eigentlich Wirtschaftswachstum? Um diese Frage möglichst einfach zu beantworten, versetzen wir uns in eine fiktive Robinson-Crusoe-Ökonomie, in der ein Mann auf einer einsamen Insel lebt und ausschließlich Fische konsumiert. Anfangs muss er die Fische mit den Händen fangen. Bleibt er bei dieser primitiven Methode, wird er immer täglich etwa gleich viele Fische essen und sein Lebensstandard bleibt konstant niedrig – kein Wirtschaftswachstum.

Die meisten Menschen wollen einen möglichst hohen Lebensstandard haben – also möglichst viel konsumieren. In der langen Frist kann sich der Lebensstandard jedoch nur verbessern, wenn kurzfristig auf etwas Konsum verzichtet und ein Teil der Kaufkraft investiert wird, um fortgeschrittene Technologien zu entwickeln. Durch diese können Konsumgüter künftig effizienter produziert werden, es entsteht Wirtschaftswachstum und ein höherer Lebensstandard.

Investoren könnten ihr Kapital liquidieren und eine große Party feiern. Nur dadurch, dass sie bereit sind darauf zu verzichten, haben wir produktive Unternehmen, die die Wirtschaft voranbringen. Investitionen sind also die zentrale Voraussetzung für Wirtschaftswachstum, das in der Folge auch höhere Konsumausgaben ermöglicht.

In dieser Publikation legen wir den Fokus auf die Investitionstätigkeit in Deutschland, beschreiben kurz die jüngste Entwicklung und prognostizieren das zukünftige Wachstum der Anlageinvestitionen. Zudem analysieren wir, welche Rolle die zuletzt beschlossenen Politikmaßnahmen dabei spielen können.

Investitionen in sonstige Anlagen haben an Bedeutung gewonnen

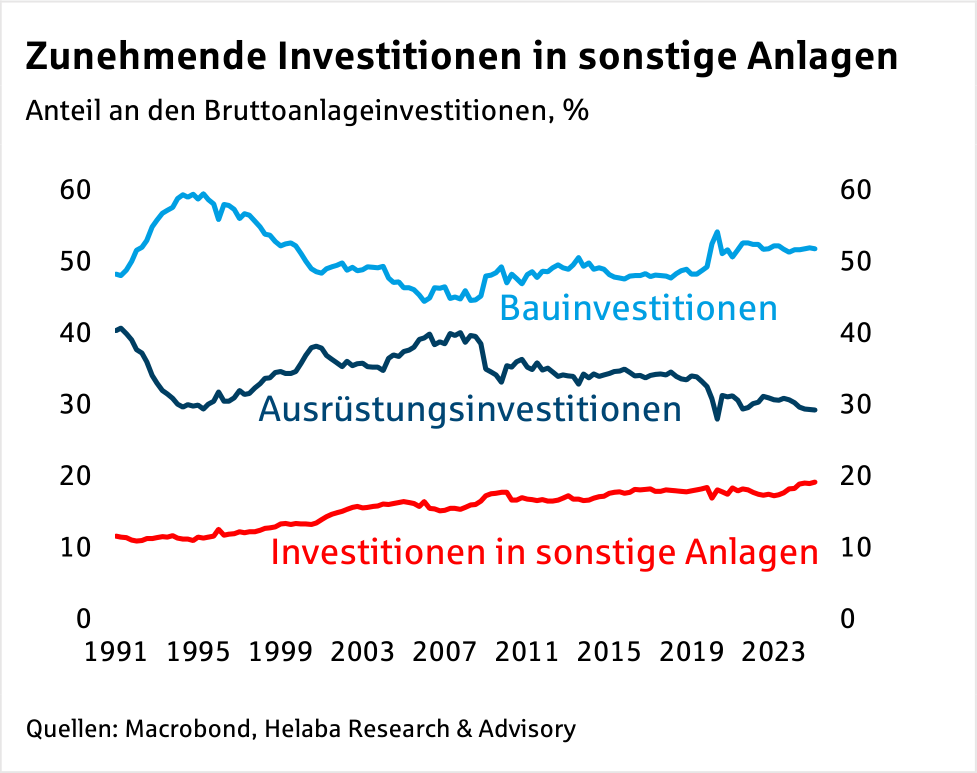

In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden Investitionen in drei Kategorien unterteilt: Bau- und Ausrüstungsinvestitionen sowie Investitionen in sonstige Anlagen. Den größten Anteil an den Bruttoanlageinvestitionen haben die Bauinvestitionen mit knapp 52% (Stand: 2024). Darauf folgen die Ausrüstungsinvestitionen mit gut 29% und die Investitionen in sonstige Anlagen mit rund 19%.

Obwohl die Investitionen in sonstige Anlagen den kleinsten Anteil an den gesamten Investitionen ausmachen, sollte ihr Stellenwert nicht unterschätzt werden. Denn sie beinhalten Investitionen in geistiges Eigentum wie Software, Datenbanken, Forschung und Entwicklung sowie Urheberrechte. Mit zunehmender Digitalisierung der Wirtschaft gewinnen diese immer mehr an Bedeutung. Dies war schon in den vergangenen Jahrzehnten zu beobachten. Während sonstige Anlagen Anfang der 1990er Jahre nur etwa 11% der Bruttoanlageinvestitionen ausmachten, lag die Quote 2024 bei rund 19%. Dieser Trend wird sich in Zukunft fortsetzen.

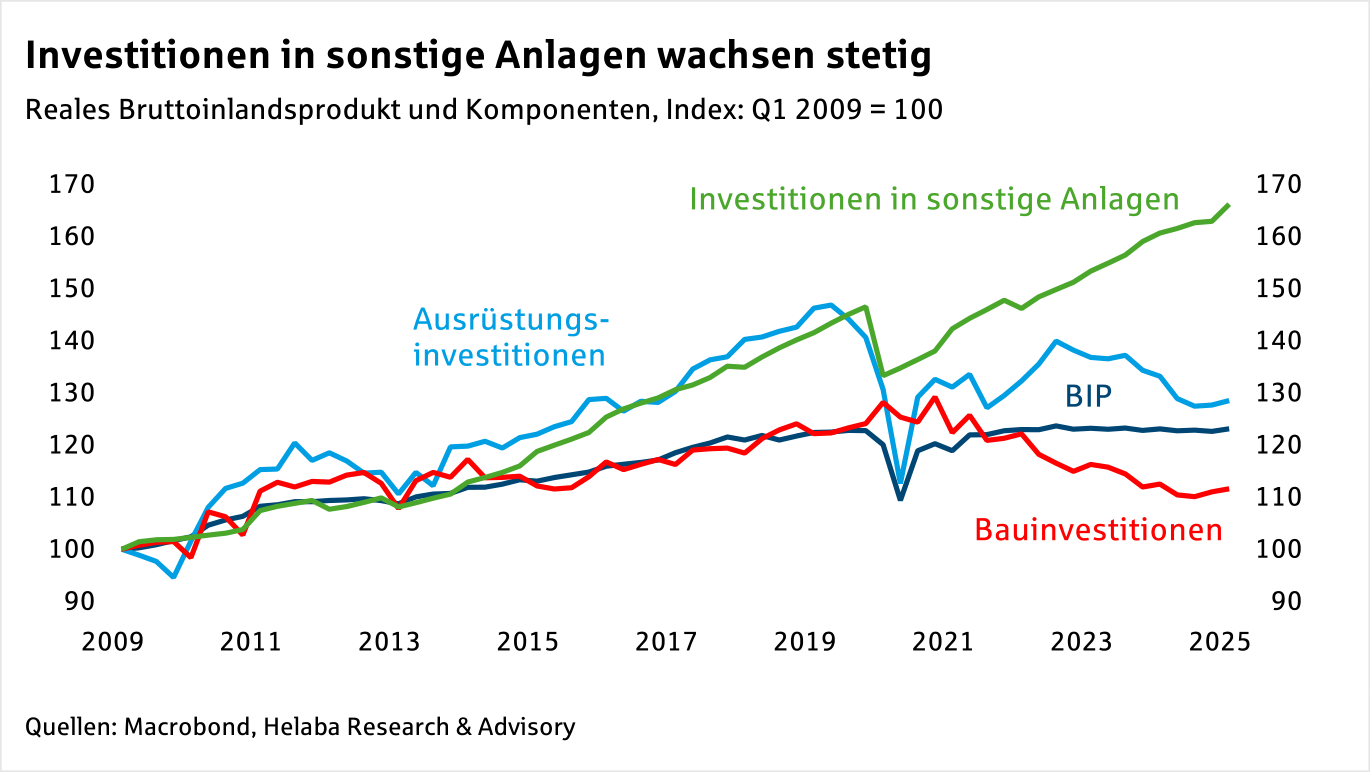

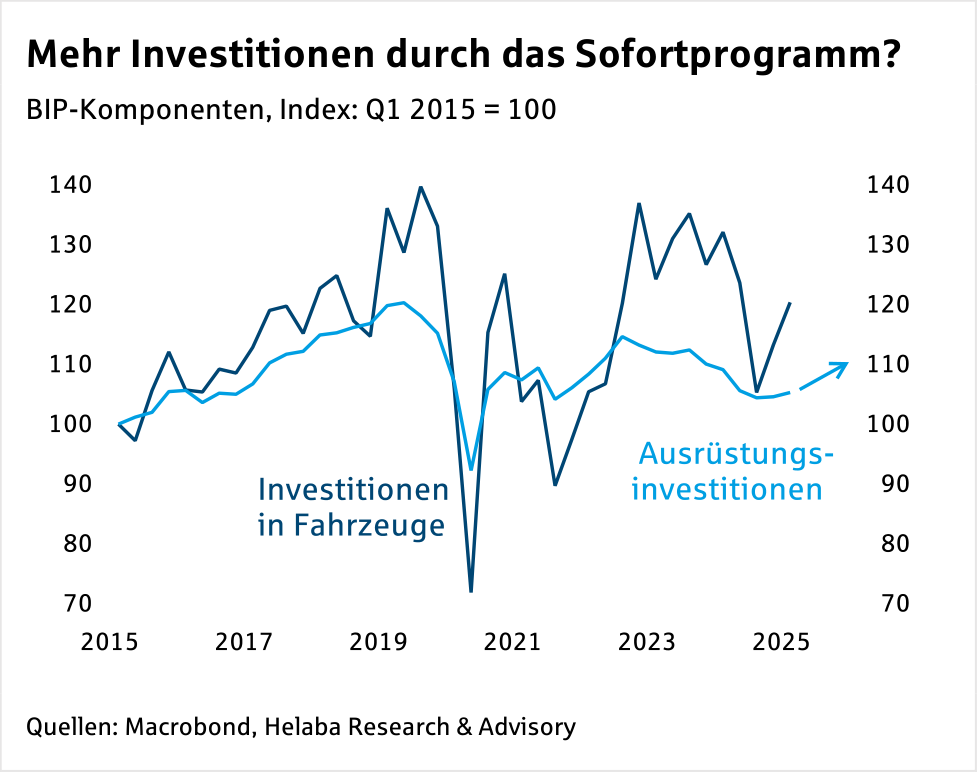

Zuletzt schwache Investitionstätigkeit

Während die Investitionen in sonstige Anlagen seit dem dritten Quartal 2020 stetig zunehmen, waren die Bauinvestitionen in den letzten Jahren rückläufig. Die stark gestiegenen Baukosten und das Ende der Nullzinsphase hemmten die Bauaktivität. Die Ausrüstungsinvestitionen nahmen zunächst bis Mitte 2022 zu, gingen aber in den vergangenen zwei Jahren stark zurück.

Die stagnierende Gesamtwirtschaft und vor allem der schwache Industriezyklus wirkten belastend. Höhere Finanzierungskosten sowie strukturelle Probleme verringerten die Anreize für Ausrüstungsinvestitionen. Zu nennen sind hier vor allem die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten, überbordende Bürokratie sowie hohe Unternehmenssteuern.

- Sondervermögen für Infrastruktur

- Lockerung der Schuldenbremse (insb. für Verteidigungsausgaben)

- Investitions-Sofortprogramm

Das Sondervermögen für Infrastruktur sowie die Lockerung der Schuldenbremse, dürften jedoch erst ab dem kommenden Jahr für spürbare Wachstumsimpulse sorgen.

Bauinvestitionen: Inflationsgespenst oder Wachstumsmotor?

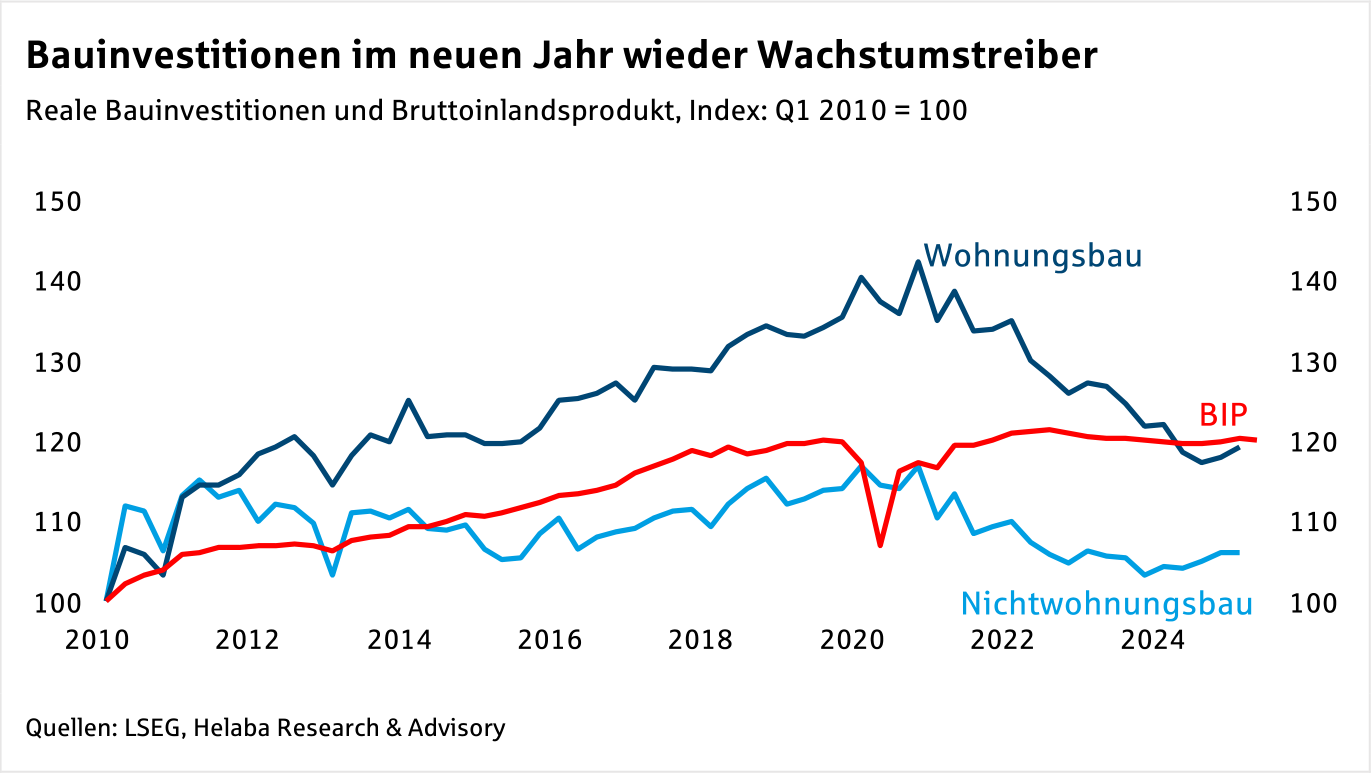

Die Bauinvestitionen beliefen sich 2024 auf rund 464 Milliarden Euro und machten damit rund 11% des BIP aus. Für 2025 erwarten wir einen Tiefpunkt der Bauaktivitäten, erste Wachstumsimpulse dürften dann 2026 einsetzen. Insbesondere langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren verzögern die fiskalischen Impulse auf die Bauwirtschaft. Dennoch wird der Sektor überproportional von den Sondervermögen profitieren, wenn die Infrastruktur ausgebaut und saniert wird. Auch Teile der Verteidigungsausgaben fließen in die Baubranche.

Auf dem NATO-Gipfel im Juni 2025 einigten sich die Mitgliedstaaten darauf, ihre Verteidigungsausgaben auf 3,5% des BIP zu erhöhen, ergänzt durch weitere 1,5% für verteidigungsrelevante Ausgaben wie den Ausbau militärisch nutzbarer Straßen und Brücken.

Ein Risiko stark schuldenfinanzierter Fiskalpolitik sind potenziell steigende Finanzierungskosten auch für den privaten Sektor. Wohnungsbau (60%) und Wirtschaftsbau (25%) machen einen Großteil der gesamten Bauinvestitionen aus und sind häufig auf Fremdkapital angewiesen. Die langfristigen Hyothekenzinsen sind seit Bekanntmachung des Sondervermögens trotz der Leitzinssenkungen der EZB geringfügig gestiegen und werden angesichts der höheren Neuverschuldung wohl nicht spürbar zurückgehen.

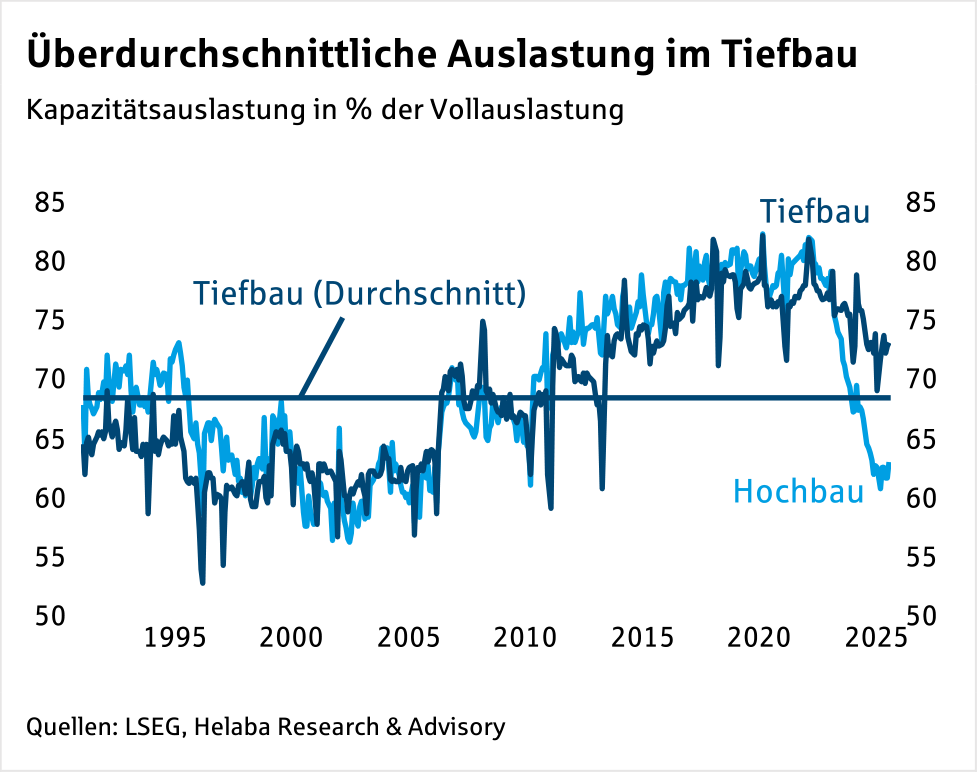

Insgesamt dürften die Baukosten künftig durch die erhöhte öffentliche Nachfrage kräftiger steigen. Im Hochbau fällt der Preisdruck allerdings moderater aus als im Tiefbau. Denn während im Hochbau die Nachfrage infolge gestiegener Zinsen deutlich gesunken ist, liegt die Kapazitätsauslastung im Tiefbau mit 73% deutlich über dem langjährigen Schnitt. Die höhere Nachfrage im Tiefbau wird voraussichtlich zu Preissteigerungen führen, weil die Ausweitung der Produktionskapazitäten in der Regel langsam erfolgt. Insbesondere Fachpersonal ist knapp. Die begrenzten Tiefbaukapazitäten verstärken die Konkurrenz zwischen privater und öffentlicher Nachfrage und können zu Verdrängungseffekten führen.

Im Hochbau sind mehr Kapazitäten vorhanden und der Preisdruck ist geringer. Hier bleibt der Spielraum für öffentliche Investitionen größer. Infrastrukturbereiche wie Schulen, Kindergärten und öffentliche Verwaltungen sind in einem schlechten Zustand. Auch im sozialen Wohnungsbau und bei der Energieeffizienz von Gebäuden will die Bundesregierung investieren. Der Wohnungsbau profitiert von den höheren Mitteln des Klima- und Transformationsfonds (KTF), die insbesondere in die energetische Gebäudesanierung fließen.

Die Bundesregierung hat die Finanzierungsspielräume durch die höhere Neuverschuldung kräftig ausgeweitet und der Investitionsbedarf ist an vielen Stellen offensichtlich. Daher sollten die Bauinvestitionen durch den fiskalischen Stimulus deutlich zunehmen. Trotzdem bleiben strukturelle Probleme in der Baubranche bestehen. Genehmigungsverfahren sind zu langwierig und die Produktivität am Bau ist seit der Wiedervereinigung nahezu unverändert. Zwar plant die Bundesregierung die Baukosten durch vereinfachte Normen und Vorschriften zu senken. Jedoch wird es neben den konkreten Maßnahmen auch entscheidend sein, dass diese Regelungen nicht nur auf Bundesebene beschlossen, sondern auch auf kommunaler Ebene konsequent umgesetzt werden.

Gelingt es, die Produktivität zu steigern und Baukapazitäten besser zu steuern, könnte die Branche einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten. In diesem Fall wären die Investitionen nachhaltig und nicht nur ein kurzfristiger Impuls.

Vieles spricht für mehr Ausrüstungsinvestitionen

Die Lockerung der Schuldenbremse sollte sich vor allem in einem massiven Anstieg der Verteidigungsausgaben manifestieren. Die deutsche Regierung hat sich das Ziel gesetzt, Militärausgaben in Höhe von 3,5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2029 zu erreichen – 2024 lag die NATO-Quote bei 2,1% und 2023 lediglich bei 1,6%. Ein Teil der Rüstungsausgaben zählt zwar zum Staatskonsum, doch der Rest wird als öffentliche Investitionen verbucht. Auch diese Investitionen in das deutsche Militär dürften in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung die Ausrüstungsinvestitionen erhöhen.

Das Sondervermögen für Infrastruktur wird sich nur indirekt auf die Ausrüstungsinvestitionen auswirken, denn – wie bereits beschrieben – es führt primär zu mehr Bauinvestitionen. Doch dies erhöht auch die Nachfrage in Industriebranchen, die Vorleistungen für das Baugewerbe erbringen. So entstehen positive Zweitrundeneffekte, die mehr Investitionen im Produzierenden Gewerbe ermöglichen. Zudem sind Ausrüstungsinvestitionen die Voraussetzung für die notwendigen Kapazitätsausweitungen im Bausektor.

Einen direkten positiven Effekt auf die Ausrüstungsinvestitionen sollte hingegen das jüngst verabschiedete Investitions-Sofortprogramm bringen. Dies beinhaltet seit 1. Juli bis Ende 2027 eine degressive Abschreibung von 30% pro Jahr. Hinzu kommt der Investitions-Booster für E-Mobilität: 75% der Anschaffungskosten von betrieblich genutzten E-Fahrzeugen können noch im Investitionsjahr abgeschrieben werden (ebenfalls bis Ende 2027). Diese Steuervorteile setzen einen starken Anreiz für Unternehmen Investitionen zu tätigen.

Strohfeuer oder nachhaltiges Wachstum?

Unterm Strich spricht vieles dafür, dass in den kommenden Jahren in Deutschland mehr investiert wird. Das gilt für alle drei Investitionsarten in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Nicht zuletzt mit Blick auf die Demografie ist dies besonders wichtig, denn mit einer künftig schrumpfenden Zahl an Arbeitskräften und dem folglich sinkenden Arbeitsvolumen sind Produktivitätssteigerungen essenziell, um einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes zu verhindern.

Den stärksten Anstieg in diesem Jahr und 2026 dürften die Investitionen in sonstige Anlagen verzeichnen. Hier ist die Wachstumsrate schon seit einigen Jahren am höchsten und das sollte sich mittelfristig nicht ändern. Die politischen Maßnahmen dürften den größten Effekt auf die Bauinvestitionen haben. Hier erwarten wir für 2026 einen Zuwachs von 2%.

Im laufenden Jahr dürften die Ausrüstungsinvestitionen zwar noch schwächeln, doch 2026 gehen wir auch hier von einem Anstieg aus, sodass die Bruttoanlageinvestitionen insgesamt 2026 um etwa 2% zulegen werden. Somit wäre eine wichtige Voraussetzung für nachhaltig höheres Wirtschaftswachstum in Deutschland geschaffen.

Damit dies tatsächlich eintritt, sind aber neben einer expansiven Fiskalpolitik und höheren Investitionen auch umfangreiche Strukturreformen erforderlich.

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel