Wirtschaftswachstum 2026: Zentralosteuropa trotzt globalen Herausforderungen

Konjunkturell wird Zentralosteuropa 2026 wieder einmal ein solides Blatt haben: Mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von gut 3% bleibt Polen in dem Trio mit Tschechien und Ungarn (jeweils über 2%) an der Spitze und oberhalb des EU-Durchschnitts von voraussichtlich rund 1,5%. Eine Verbesserung ist v.a. in Ungarn zu erwarten, das aus einer äußerst schwachen Konjunkturphase kommt.

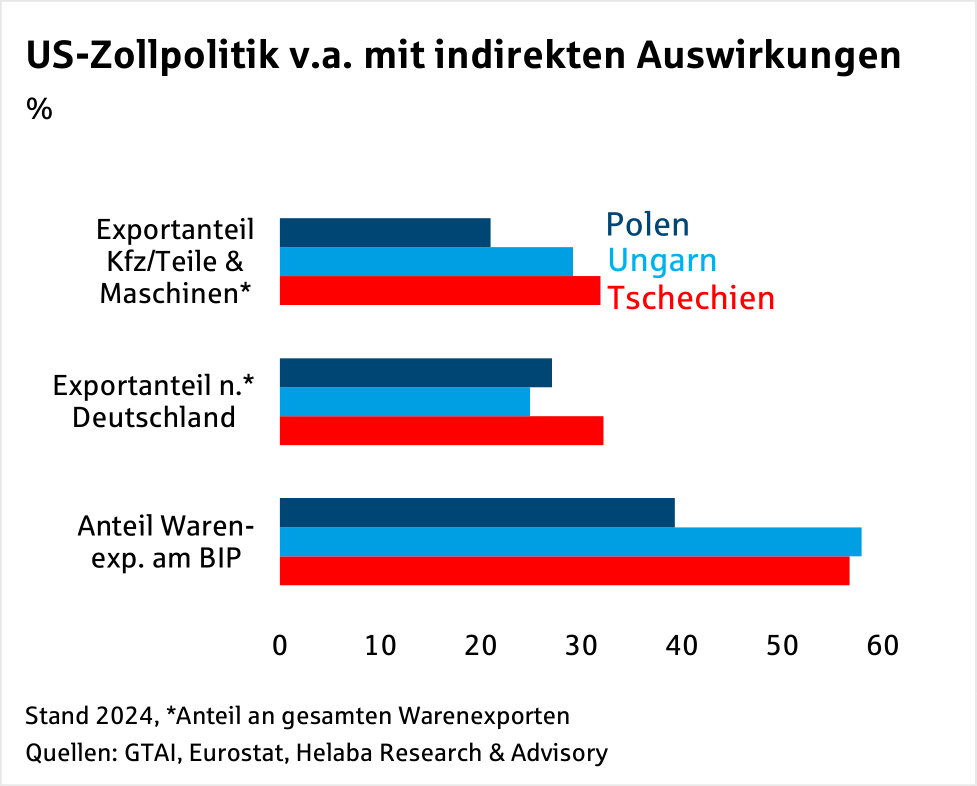

Im Außenhandel ist die Lage bei den US-Zöllen klarer als noch im letzten Sommer, sodass sich die Unternehmen darauf einstellen können: Die Einfuhrabgaben für den in Tschechien und Ungarn bedeutsamen Kfz-Sektor wurden 2025 spürbar erhöht und auch Maschinenexporteure müssen erhebliche Aufschläge verkraften. Ob der Supreme Court dies noch kippt, ist fraglich.

Positiv zu vermerken ist, dass der Ausfuhranteil in die USA in allen drei Ländern mit um die 3% der Warenexporte relativ gering ist. Damit sind die direkten Auswirkungen der US-Handelspolitik begrenzt. Allerdings sind insbesondere Tschechien und Ungarn als kleine offene Volkswirtschaften von einem funktionierenden Welthandel abhängig.

Ob allerdings die deutsche Autoindustrie – ein wichtiger Abnehmer für die Zulieferer in Zentralosteuropa – ihre Schwäche 2026 nachhaltig überwindet, bleibt abzuwarten.

Verbraucher vorsichtig optimistisch

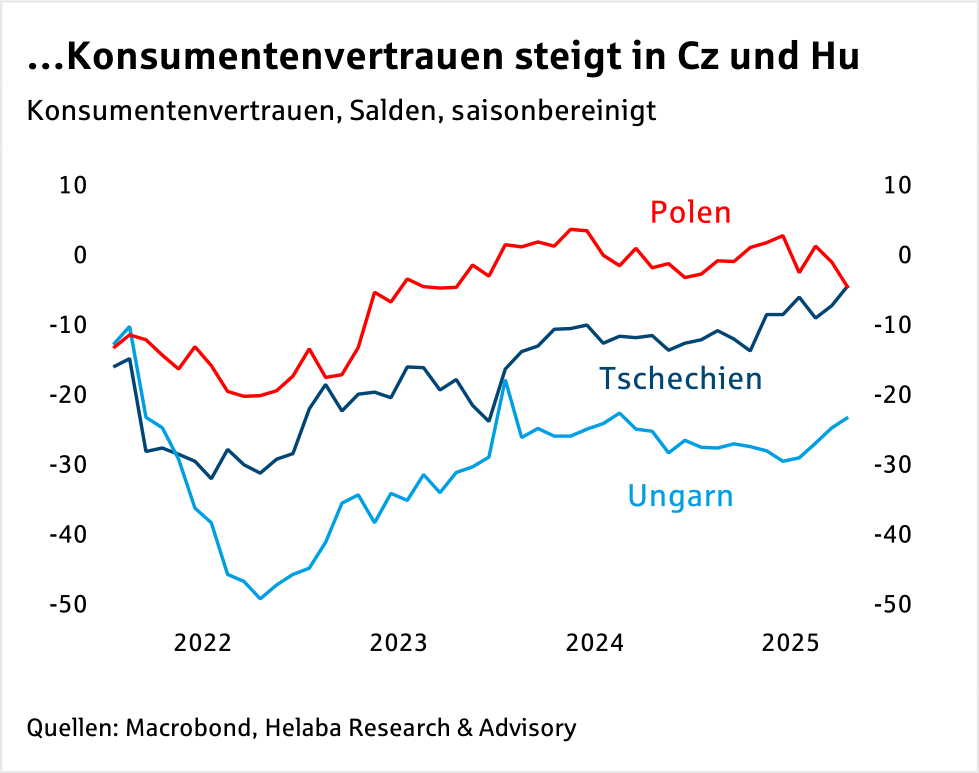

Polen kann mit seinem großen Binnenmarkt punkten. Aber auch in Ungarn und in Tschechien liefert die Inlandsnachfrage einen wichtigen Wachstumsbeitrag. So sind in allen drei Ländern Entlastungen der Verbraucher und höhere Staatsausgaben vorgesehen.

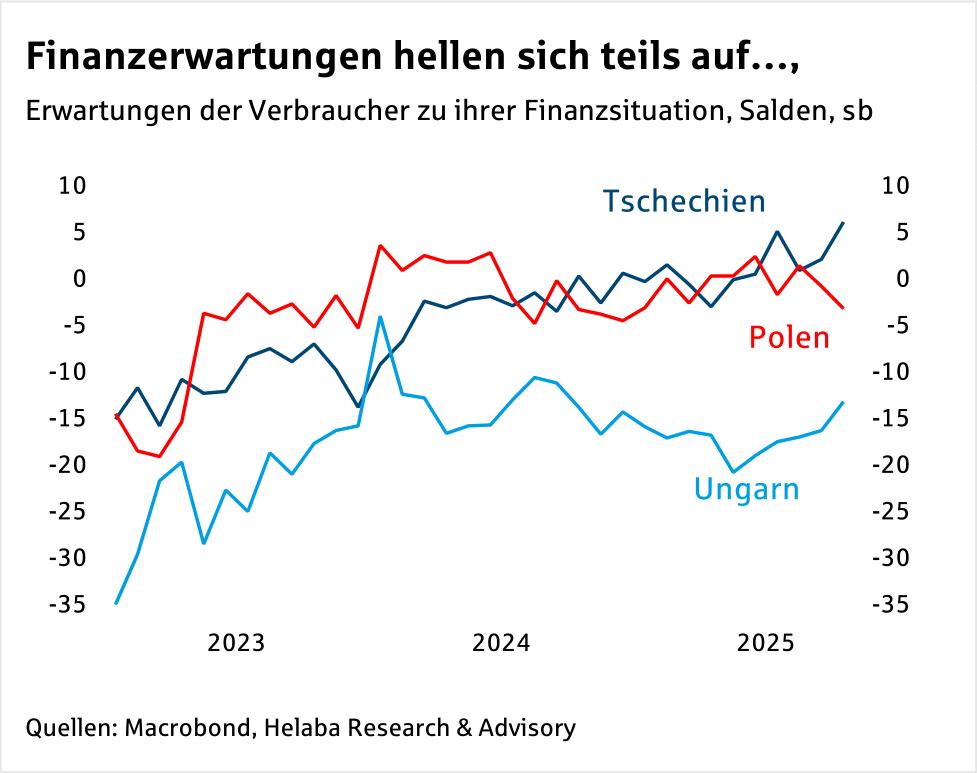

Umfragen belegen, dass sich die Einschätzungen der Konsumenten, etwa hinsichtlich der künftigen finanziellen Situation insbesondere in Tschechien, aber auch in Ungarn zuletzt aufgehellt haben. Hier planen die Verbraucher auch wieder größere Anschaffungen. Skeptischer gestimmt waren die Konsumenten zuletzt in Polen.

Außerdem sind Gehaltsanhebungen im öffentlichen Dienst und ein höheres Elterngeld geplant. Ungarn setzt im Wahljahr 2026 auf Steuererleichterungen für Familien, zusätzliche Rentenzahlungen und vergünstigte Unternehmenskredite.

Die Folge ist ein erhöhter Druck auf die öffentlichen Defizite. Tschechien hofft auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum und auf Einsparungen in der Verwaltung. Polen, wo hohe Sozialausgaben den Fehlbetrag treiben, plant mit Mehreinnahmen aus einer kräftigen Anhebung der Bankensteuer von 19% auf 30%. Zudem wird es eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke sowie höhere Abgaben auf Alkohol und Glücksspielgewinne geben. Ungarn hat für 2026 ebenfalls eine Erhöhung der Sondersteuer für Banken avisiert und das Defizit-Ziel gelockert.

In allen drei Ländern treiben zusätzlich höhere Etats für die Verteidigung die Staatsausgaben: Die NATO-Länder haben sich im Juni darauf verständigt, bis 2035 die Verteidigungsausgaben auf 3,5% ihres BIP und die Ausgaben für verteidigungsrelevante Infrastruktur auf 1,5% anzuheben.

Die EU hat im vergangenen Frühjahr die sogenannte nationale Ausweichklausel aktiviert, um der besonderen Belastung der öffentlichen Haushalte durch die aktuelle geopolitische Situation gerecht zu werden. Dadurch können Länder ihre Defizite durch Militärausgaben erhöhen, ohne dass die EU die Haushaltspolitik anmahnt.

Die meisten EU-Länder haben diese Möglichkeit in Anspruch genommen, darunter auch Polen, Tschechien und Ungarn. Das seit Juni 2024 bestehende Defizitverfahren gegen Polen und die damit verbundene engere Überwachung der Konsolidierungsfortschritte durch die EU laufen aber weiter. Das zeitgleich gegen Ungarn eröffnete Defizitverfahren wurde mittlerweile auf Basis des Fortschrittsberichts, den die Länder jährlich einreichen müssen, ausgesetzt. Tschechien, dessen Haushaltsdefizit unter der 3%-Schwelle der EU-Vorgaben liegt, kann sein Budget ohne EU-Begleitung planen.

Noch keine Entwarnung bei der Inflation, Zentralbanken agieren zurückhaltend

In Ungarn, das sich bis zum Frühjahr im Wahlkampf befindet, wurden Ende Oktober Preisdeckel verlängert und erweitert. Zumindest bis zur Wahl dürfte die Regierung die Verbraucherpreisentwicklung eng im Blick behalten.

Die von den drei Zentralbanken als angemessen erachtete Inflation ist mit 2% in Tschechien am niedrigsten, danach folgen Polen mit 2,5% und Ungarn mit 3%. Für alle gilt ein Toleranzbereich von +/1 Prozentpunkt um den definierten Wert. Die Inflationsraten in den Ländern bewegen sich bereits im jeweiligen Zielkorridor oder werden, wie in Ungarn, absehbar dort landen.

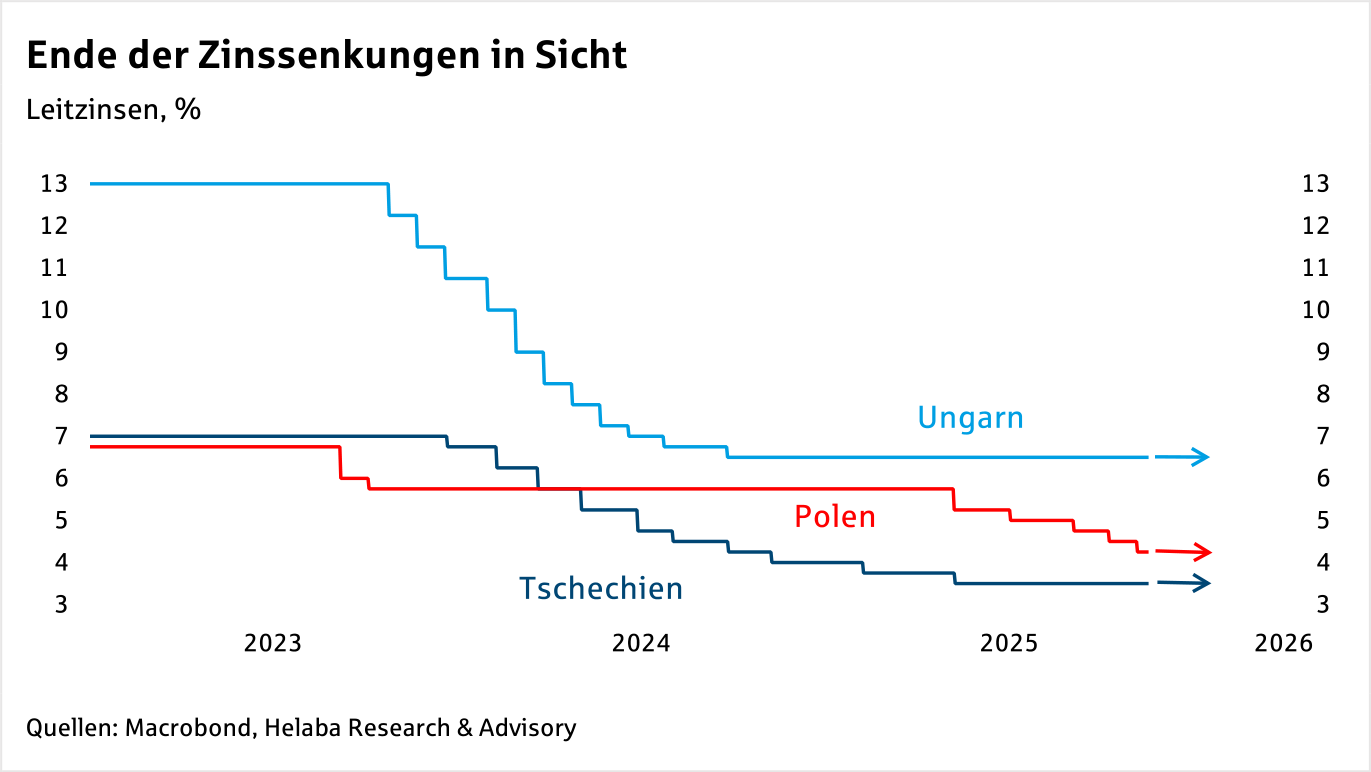

Allerdings wird die Teuerung 2026 z.T. am oberen Rand verharren. Im ewigen Dilemma zwischen einer lockeren Geldpolitik, die der Konjunktur zugutekommt, und einer restriktiveren Notenbankpolitik zur Wahrung stabiler Preise werden die Zentralbanken daher ihre Karten mit Augenmaß ausspielen.

Die Zinssenkungen haben bereits an Momentum verloren. Falls Inflation und Konjunktur sich nicht schwächer entwickeln als erwartet, werden die Lockerungen 2026 überschaubar sein. Im Jahresverlauf ist hier am ehesten Polen zu nennen. Die Zentralbanken betonen, dass sie über die Zinsschritte datenabhängig entscheiden.

Auch die Zinspolitik der EZB wird in ihre Entscheidungen mit einfließen. Aus heutiger Sicht wird der EZB-Leitzins 2026 konstant sein. Bleiben die Notenbanken in Zentralosteuropa zurückhaltend bei geldpolitischen Lockerungen, unterstützt das Zinsdifferenzial die Währungen. Der Ungarische Forint und die Tschechische Krone haben in den letzten Monaten gegenüber dem Euro zugelegt.

Für 2026 ist bei vorsichtiger Notenbankpolitik und solidem Wirtschaftswachstum von einer stabilen Entwicklung auszugehen. Angesichts der Nähe zur Ukraine könnten die Währungen in Zentralosteuropa jedoch sensibel auf geopolitische Zwischenfälle reagieren. Der Forint hat zudem im Nachgang von Orbáns USA-Reise im November gegenüber dem Euro aufgewertet. Ob die Währung länger von der zugesagten, bislang aber nicht näher spezifizierten finanziellen Unterstützung profitiert, bleibt abzuwarten.

Eine Aufwertung belastet zwar tendenziell die Exportwirtschaft der Länder, auf die Inflation wirkt sie sich durch verbilligte Importe aber günstig aus.

Neue politische Player am Tisch

In Tschechien hat der frühere Premierminister Babiš mit seiner rechtspopulistischen Partei ANO Anfang Oktober 2025 die Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Voraussichtlich im Dezember wird eine Koalition mit anderen Parteien des rechten Spektrums (SPD, Motoristen) von der aktuell geschäftsführenden Koalition die Regierung übernehmen.

Das Verhältnis zur EU könnte abkühlen, denn das Koalitionsprogramm sieht eine größere Autonomie des Landes u.a. bei der Klima- und der Migrationspolitik vor sowie – entgegen den EU-Verträgen – den Fortbestand der Tschechischen Krone, die in der Verfassung verankert werden soll. In der sogenannten Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei) dürfte Babiš bestehende Allianzen stärken. Allerdings profitiert Tschechien von EU-Mitteln und wird mit Aktionen zurückhaltend sein, die wie in Ungarn eine Blockade der Gelder auslösen könnten.

In Ungarn finden voraussichtlich im April 2026 Parlamentswahlen statt. In den Umfragen haben sich Ministerpräsident Orbán mit seiner Partei Fidesz (Ungarischer Bürgerbund) und sein Herausforderer Magyar von der Tisza (Respektund Freiheitspartei) deutlich von den restlichen Bewerbern abgesetzt.

Auch wenn Tisza seit der Ankündigung von Magyars Kandidatur 2024 enorm an Popularität gewonnen hat, ist ein Sieg der stark auf ihren Vorsitzenden zugeschnittenen Partei keineswegs sicher. Falls es dazu kommt, wäre das in mancher Hinsicht eine Wende.

Im Gegensatz zu Orbán will Magyar die Beziehungen zu EU und NATO stärken und blockierte EU-Mittel mobilisieren. Zumindest die Zwei-Drittel-Mehrheit dürfte Fidesz 2026 nicht mehr erreichen.

Am meisten Zeit hat Polen bis zur nächsten Parlamentswahl, die vermutlich im Oktober 2027 stattfindet. Allerdings bedeutet dies auch eine fortgesetzte Hängepartie, in der Reformen von den Machtkämpfen zwischen Regierung und Präsident gebremst werden. Im Juni 2025 entschied der EU-skeptische und von der oppositionellen PiS unterstützte Karol Nawrocki die Präsidentenwahl für sich. Die von der EU geforderte Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit wird dadurch erschwert.

Dies könnte sich mit der Zeit auf die Auszahlung von EU-Geldern auswirken. Im Herbst konnte die Koalition von Ministerpräsident Tusk in den Umfragen ihren Vorsprung vor der PiS wieder vergrößern. Ob das Bündnis 2027 noch einmal antritt, ist allerdings unklar. Bis zur Wahl wird die Regierung alle Hände voll zu tun haben, um im Gerangel mit Opposition und Präsident ihre Agenda voranzubringen.

Wie in anderen EU-Ländern geht somit auch in Zentralosteuropa der Trend zu mehr nationaler Eigenständigkeit. Angesichts der geopolitischen Lage wird eine gemeinsame Haltung der EU jedoch immer wichtiger. Eine vorausschauende Politik und eine mit den relevanten Playern abgestimmte Strategie werden 2026 Trumpf sein.

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel