US-Dollar: Zeitenwende am Devisenmarkt?

Der US-Dollar geriet auf breiter Front unter Druck. Die Politik von Präsident Trump schwächt das Vertrauen in die US-Währung. Manche stellen schon die internationale Führungsrolle des Dollar in Frage. Auch über eine bewusste Dollar-Abwertung der USA wird spekuliert. Die Unsicherheiten sind hoch. Dennoch ist die Chance auf eine Stabilisierung des US-Dollar nicht so klein.

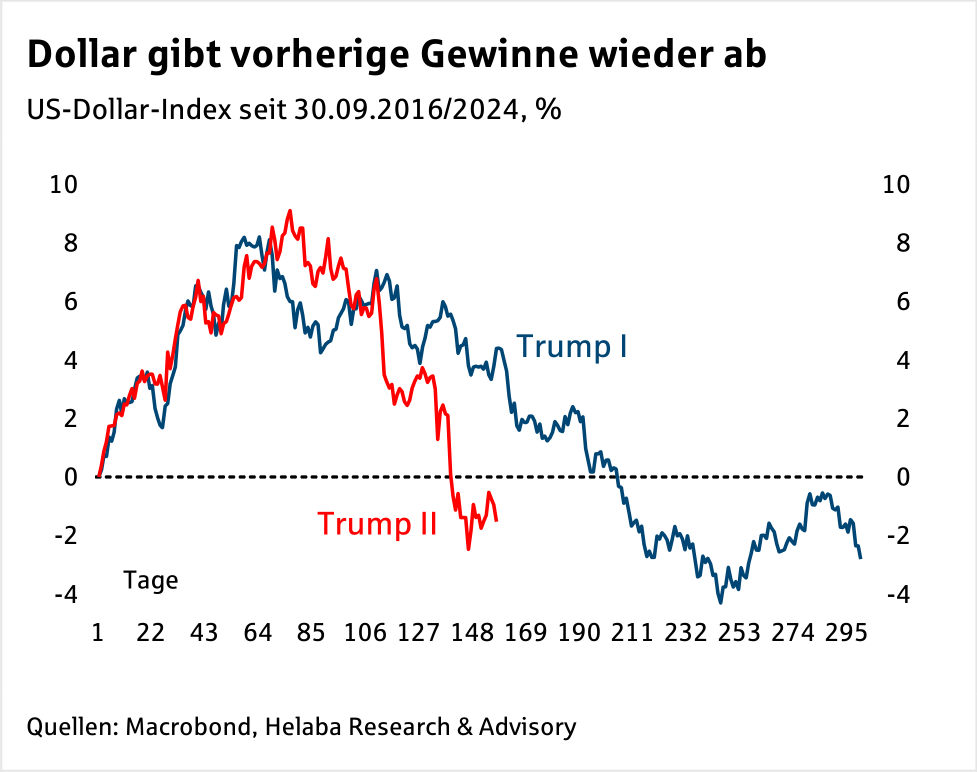

Bereits vor den US-Präsidentschaftswahlen wurde diskutiert, ob Donald Trump Fluch oder Segen für den Dollar sei.

Laut Lehrbuch sollten insbesondere die zu erwartenden Strafzölle den Greenback stärken.

Im Widerspruch dazu stand aber, dass Trump selbst die Stärke des Dollar kritisierte.

Der US-Dollar legte im Vorfeld der Wahlen und dann nach dem Trump-Sieg spürbar zu.

Zum Amtsantritt im Januar hatte die US-Währung ihren Zenit aber bereits überschritten.

Und nachdem Trump am „Befreiungstag“ den Handelskrieg so richtig anfeuerte, gab der Dollar deutlich nach.

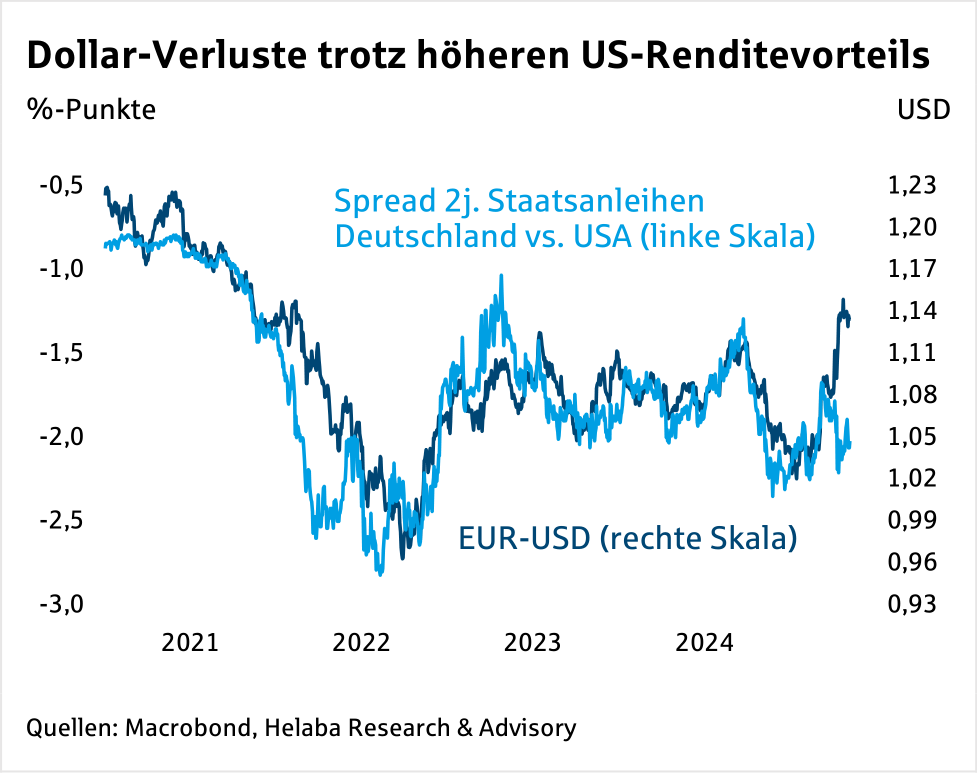

Dollar verliert trotz Zinsplus – Märkte reagieren ungewöhnlich

Interessanterweise ging die Dollar-Schwäche zumindest zeitweise mit steigenden US-Kapitalmarktrenditen einher– fast schon wie in einem Schwellenland!

Gewöhnlich beflügeln höhere Zinsen den Greenback, da in den Fall der US-Renditevorteil gegenüber anderen Währungen zunimmt und ihn attraktiver macht.

Eine Dollar-Abwertung trotz größerem Zinsvorteil ist selten, kam in der Vergangenheit dennoch gelegentlich für wenige Wochen oder Monate vor.

Mittlerweile ruderte Trump mit den Strafzöllen teilweise wieder zurück und schlug zuletzt versöhnlichere Töne an.

Während in den USA Renten und Aktien ihre Verluste seit dem 2. April weitgehend wettmachen konnten, blieb das Minus beim Dollar bestehen.

Zölle treiben US-Inflation – Fed bleibt zunächst abwartend

Einerseits wachsen die Rezessionsrisiken in den USA, wenngleich der Rückgang des BIP im ersten Quartal aufgrund der hohen Importe noch kein Signal einer Nachfrageschwäche war.

Jüngste Daten vom Arbeitsmarkt oder Unternehmensbefragungen zeigten sich noch recht stabil.

Aufgrund der Strafzölle wird allerdings die Teuerung in den USA anziehen. Die Reaktion der Fed hierauf ist unklar.

Vermutlich wird sie zunächst weiter abwarten, wie groß die Preis- und Wachstumseffekte ausfallen.

Zudem sind die „reziproken“ Zölle selbst wegen des 90-Tage-Aufschubs unsicher.

An den Terminmärkten werden für das zweite Halbjahr Zinssenkungen von etwa 75 Basispunkten eingepreist.

Dies könnte jedoch zu viel sein, wenn die Konjunktursorgen nicht noch größer werden.

Nachlassende Zinssenkungserwartungen wiederum sollten den Dollar stärken – eigentlich.

Zinsdifferenzen verlieren Wirkung – Misstrauen bremst Dollar

Zinsdifferenzen erklären zumeist die Wechselkursentwicklung am besten.

Dass sie dies aktuell kaum vermögen, begründet sich wohl am ehesten mit einem Vertrauensverlust gegenüber den USA.

Hierbei geht es nicht nur um die Zollpolitik an sich, sondern auch um das erratische Hin und Her, die Außenpolitik mit ihren Drohungen (Kanada, Grönland, Panama), die Attacken auf das Justizsystem und die Unabhängigkeit der Federal Reserve.

Unsicherheiten bestehen zudem gegenüber der Haushaltspolitik. Vertrauen lässt sich leichter zerstören als es aufzubauen.

Allerdings fielen mit Ausnahme der China-Zölle die derzeit geltenden Maßnahmen der Trump-Regierung weit weniger dramatisch aus.

Daher könnte sich das gegenwärtige Misstrauen gegenüber dem US-Dollar auch als vorübergehend erweisen.

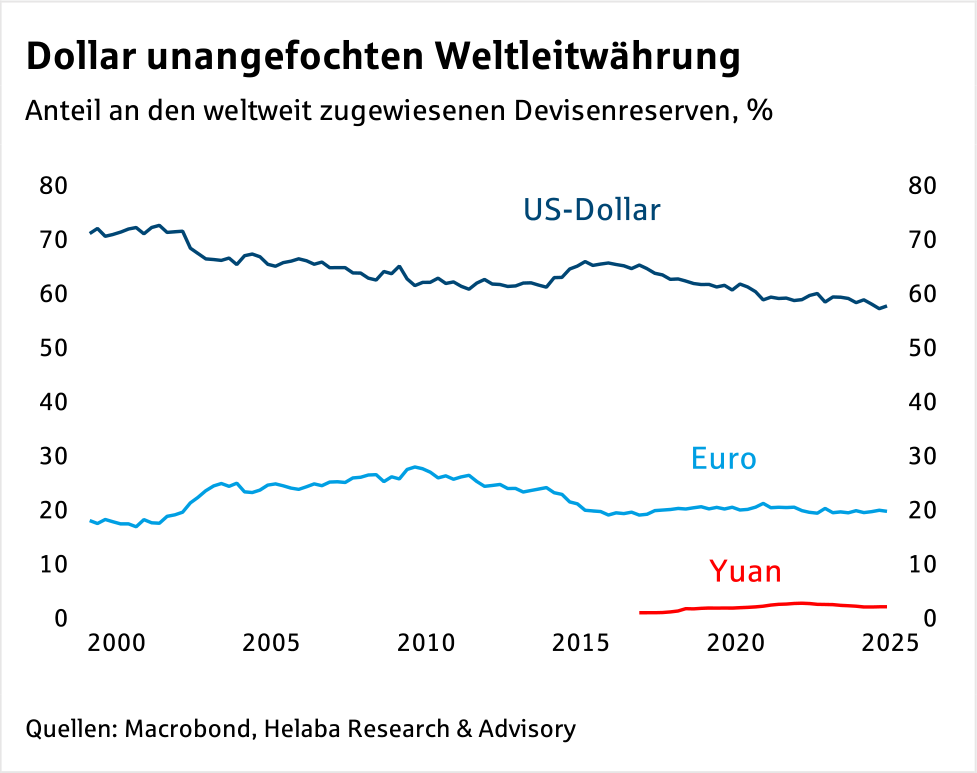

Die Rolle des Dollar als Weltleitwährung gilt als unangefochten. Zwar sinkt die Bedeutung der USA an der Weltwirtschaft schon seit langem.

Dennoch dominiert der US-Dollar die Finanzmärkte.

Ob im Devisenhandel, an Aktien- oder Rentenmärkten, bei internationalen Krediten oder Finanztransaktionen besitzt die US-Währung die klare Führungsrolle und konnte sie seit 2010 angesichts der Probleme in der Eurozone teilweise sogar ausbauen.

Bei den Devisenreserven hat der Dollar geringfügig verloren, wechselkursbereinigt etwas mehr.

Politische Gründe könnten in manchen den USA nicht wohl gesonnenen Ländern schon in den letzten Jahren zum Abbau der Dollar-Bestände beigetragen haben.

Umgekehrt helfen allerdings die militärischen Fähigkeiten den USA bei der Aufrechterhaltung der Dollar-Dominanz.

Der Abstand vor dem Euro und anderen Währungen ist jedoch so enorm, dass selbst einige Verluste die Vorherrschaft des Dollar nicht in Frage stellen.

Will Trump den Dollar gezielt schwächen?

Immerhin reduziert die internationale Nachfrage nach US-Wertpapieren das Zinsniveau des hoch verschuldeten Staates.

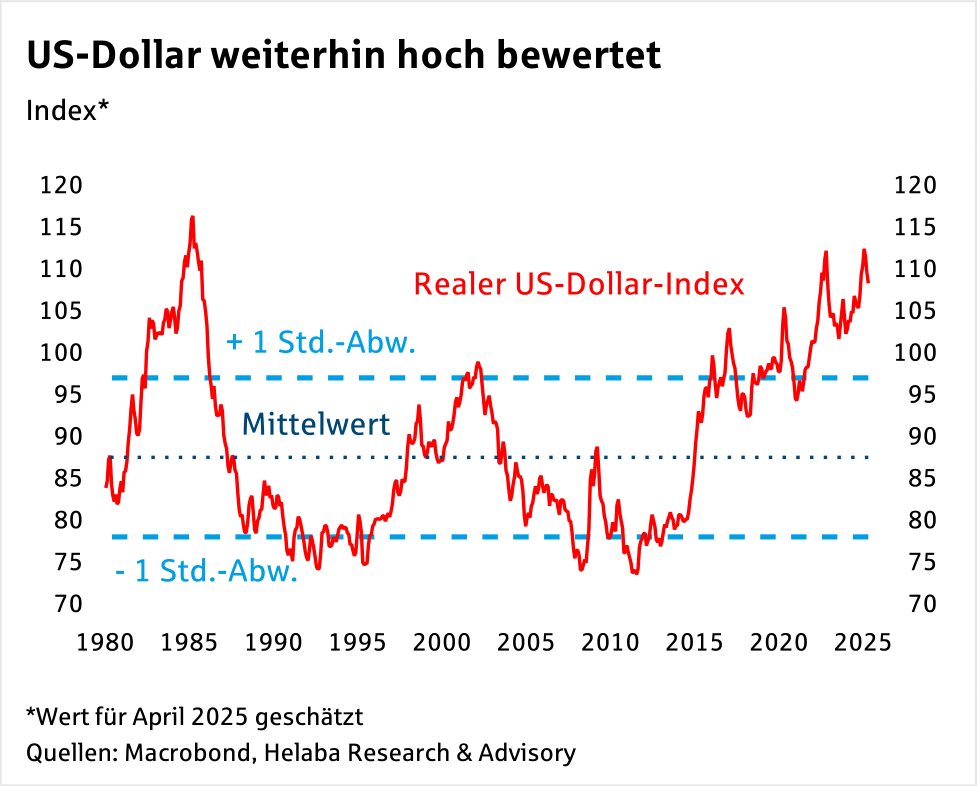

Zudem kann der US-Staat über die Währung politischen Einfluss ausüben. Außerdem war die US-Währung in ihrer Geschichte nicht permanent überbewertet.

Dennoch würde ein schwächerer Dollar zu seiner protektionistischen Politik passen. Schließlich kritisierte Trump schon im Wahlkampf dessen Stärke.

Der Greenback gilt bei langfristiger Betrachtung auf Basis realer Wechselkursindizes oder Kaufkraftparitäten ungeachtet des jüngsten Rückgangs noch als überbewertet.

Daher bestehen Spekulationen, ob die Trump-Administration den Dollar bewusst abschwächen könnte.

Dollar-Schwäche: USA denken über multilaterale Lösung nach

Anlass hierzu lieferte Stephen Miran, der mittlerweile in der Regierung den Council of Economic Advisers anführt.

Miran sieht die Wurzel der Ungleichgewichte im Außenhandel in einer Überbewertung des Dollar.

Eigene Eingriffe zur Währungsabwertung bergen die Gefahr steigender Zinsen.

Daher schlägt Miran ein „Mara-Lago Accord“ vor, also ein Währungsabkommen der USA mit anderen Ländern:

Demnach sollen ausländische Notenbanken US-Dollar verkaufen und gleichzeitig restliche Reserven in langfristige US-Papiere tauschen, um das Zinsniveau zu dämpfen.

Das Ausland soll gewissermaßen mit Zuckerbrot und Peitsche „überzeugt“ werden.

Gedroht wird mit Strafzöllen, belohnt mit deren Aufhebung.

Außerdem wird mit einem militärischen Schutzschirm belohnt bzw. gedroht mit dessen Verlust.

Alternativ wären unilaterale Aktionen wie Devisenmarktinterventionen des Finanzministeriums oder der Fed sowie Gebühren für Ausländer vorstellbar.

Miran bevorzugt die multilaterale Herangehensweise, da sie weniger Volatilitätsrisiken mit sich bringt.

Ob die US-Regierung wirklich einen solchen Ansatz zur Dollar-Abwertung verfolgt, ist ungewiss.

Offizielle Verlautbarungen hierzu gibt es nicht.

Eine Dollar-Abwertung, die mit Marktturbulenzen wie im April einhergeht, ist kaum im Interesse der Administration.

Die Durchsetzung eines „Mara-Lago Accord“ scheint problematisch.

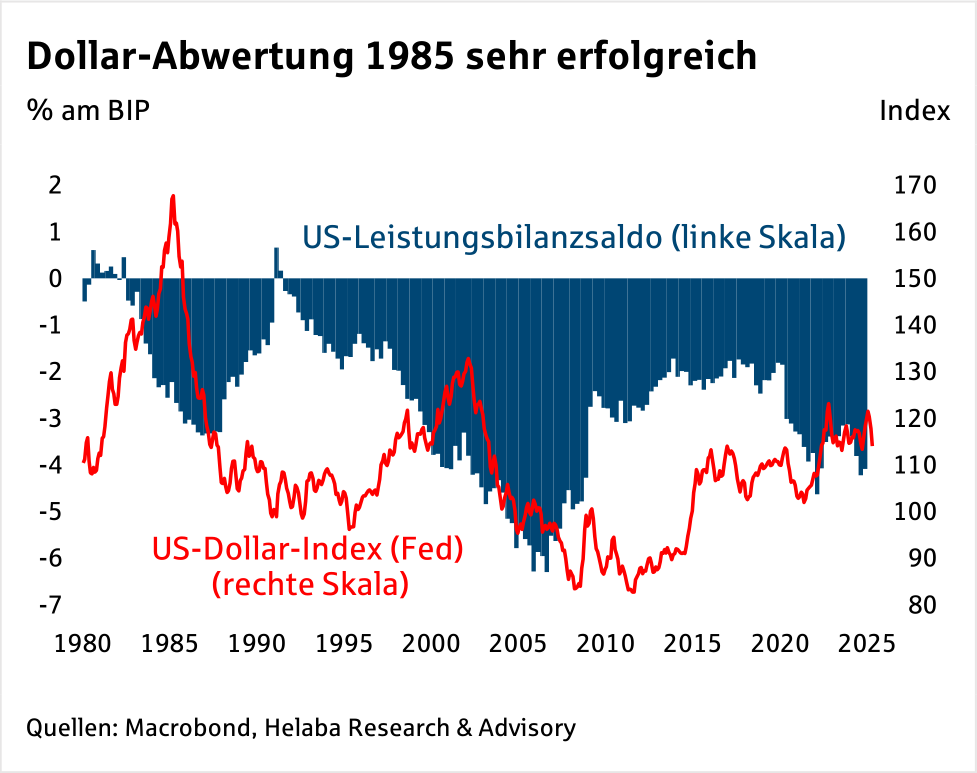

Beim Plaza-Accord 1985 intervenierten die großen ausländischen Notenbanken zulasten des Dollar, zugleich lockerte die Fed ihre Geldpolitik.

Die US-Währung wertete kräftig ab, das US-Leistungsbilanzdefizit schrumpfte erheblich.

Aktuell ist die Kombination mit dem Thema Sicherheit zumindest theoretisch ein Druckmittel gegenüber Verbündeten.

Ob dies funktionieren wird, ist offen und nicht unabhängig von geopolitischen Entwicklungen.

Die „Zollkeule“ dürfte nur begrenzte Anreize für ausländische Deviseninterventionen geben.

Die Fed ist trotz aller Vorwürfe von Trump noch unabhängig, agiert aber auch nicht im luftleeren Raum.

Kurzfristig besitzt die Notenbank wegen der Inflation wenig Spielraum.

Dies kann sich aber ändern, wenn die Teuerung nachlässt und/oder die Konjunktur schwächelt.

2026 kann Trump legal einen neuen Notenbankchef nominieren – Powell Amtszeit läuft dann aus.

Da die korrekte Geldpolitik keine gesicherte Wissenschaft ist, hätte die Fed durchaus Spielraum, eine vergleichsweise lockere Politik zu betreiben, ohne eine Kapitalflucht aus den USA auszulösen.

Aber selbst das ist völlig ungewiss, zumal hier auch Entwicklungen in der Eurozone und in anderen Ländern relevant sind.

Kein Rezessionsschock? Fed-Zögerlichkeit stützt den Dollar

Die nähere Zukunft des Dollars hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich der Handelskonflikt und andere Politikfelder entwickeln.

Falls Trump von weiteren Zolleskalationen absieht bzw. sich die Situation gegenüber China zumindest leicht entspannt, könnten die Sorgen um die US-Politik nachlassen.

Das gilt ebenso, wenn Attacken auf die Notenbank oder den Rechtsstaat ausbleiben.

Außerdem spielt auch die US-Konjunktur bzw. die Inflation eine Rolle.

Sollte eine Rezession ausbleiben und die Fed nur zögerlich die Leitzinsen senken, könnte der Dollar etwas Rückenwind erhalten, zumal die EZB wohl noch weiter lockern wird.

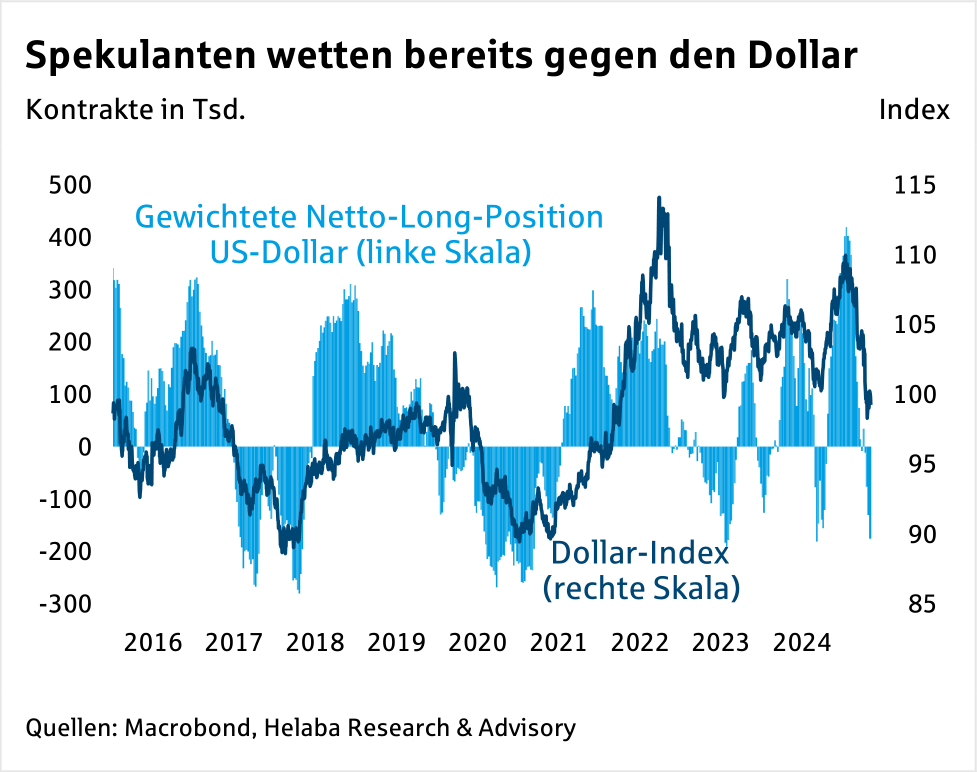

Spekulanten gegen Dollar – Kontraindikator für Erholung?

Dies kann man auch als Kontraindikator interpretieren.

Damit sollte zumindest kurzfristig das Abwärtspotenzial des Greenback begrenzt sein.

Die Chancen auf eine Stabilisierung des US-Dollar sind damit gegeben, der Euro-Dollar-Kurs dürfte Ende 2025 näher bei 1,10 als bei 1,15 stehen.

Allerdings gilt die Stabilisierung nur, wenn Donald Trump nicht wieder kräftig dazwischenfunkt.

Die Risiken beim Wechselkurs sind derzeit nach oben gerichtet.

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel