Schweizer Franken: Stabilität trotzt Zöllen und möglichen Zinssenkungen

Bemerkenswert ist aber auch der stabile Euro-Franken-Kurs: einerseits kann die Schweizer Fluchtwährung von den politischen Unsicherheiten in den USA nicht stärker als der Euro profitieren. Andererseits verlor auch der Franken in der Vergangenheit häufig in Phasen eines steigenden Euro-Dollar-Kurses, diesmal aber nicht.

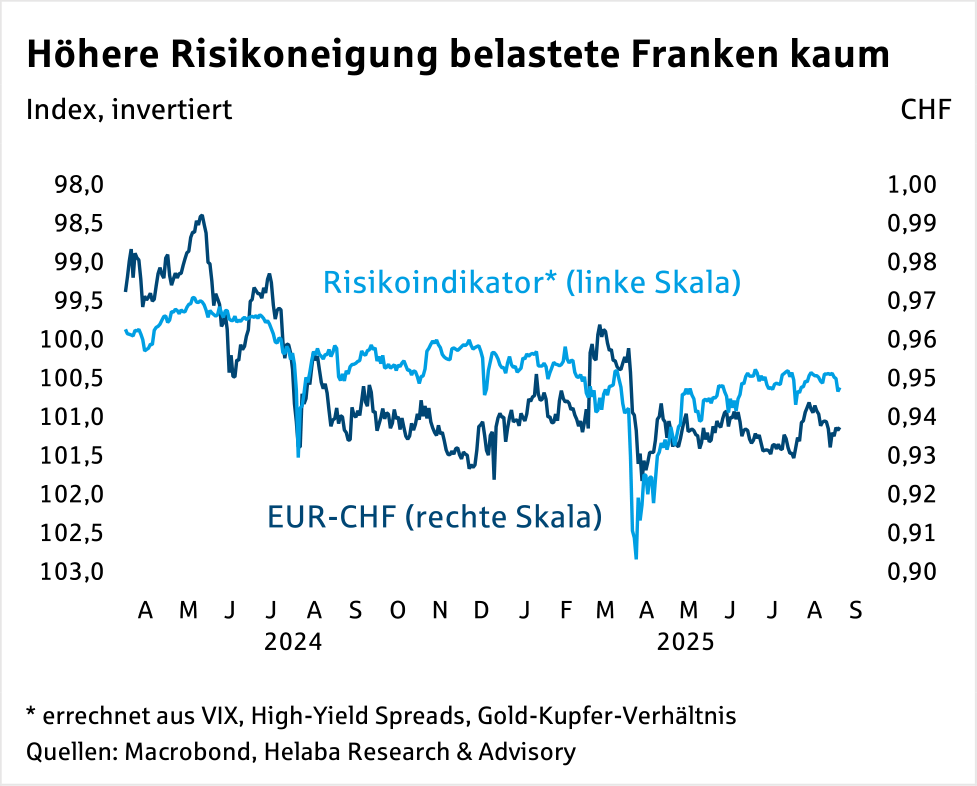

Trotz aller Trump-Unsicherheiten war an den Finanzmärkten die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen nur kurzzeitig erhöht. Trumps Verkündung der „reziproken“ Zölle bereitete zunächst Sorgen. Nach deren temporärer Aussetzung entspannte sich die Situation wieder schnell. Die führenden Aktienindizes notieren nahe ihrer Allzeithochs.

Bis heute hat die erhöhte Risikoneigung an den Finanzmärkten der Schweizer Fluchtwährung allerdings auch nicht geschadet. Der Zusammenhang zwischen Risikoneigung und dem Euro-Franken-Kurs war in der Vergangenheit schon stärker ausgeprägt.

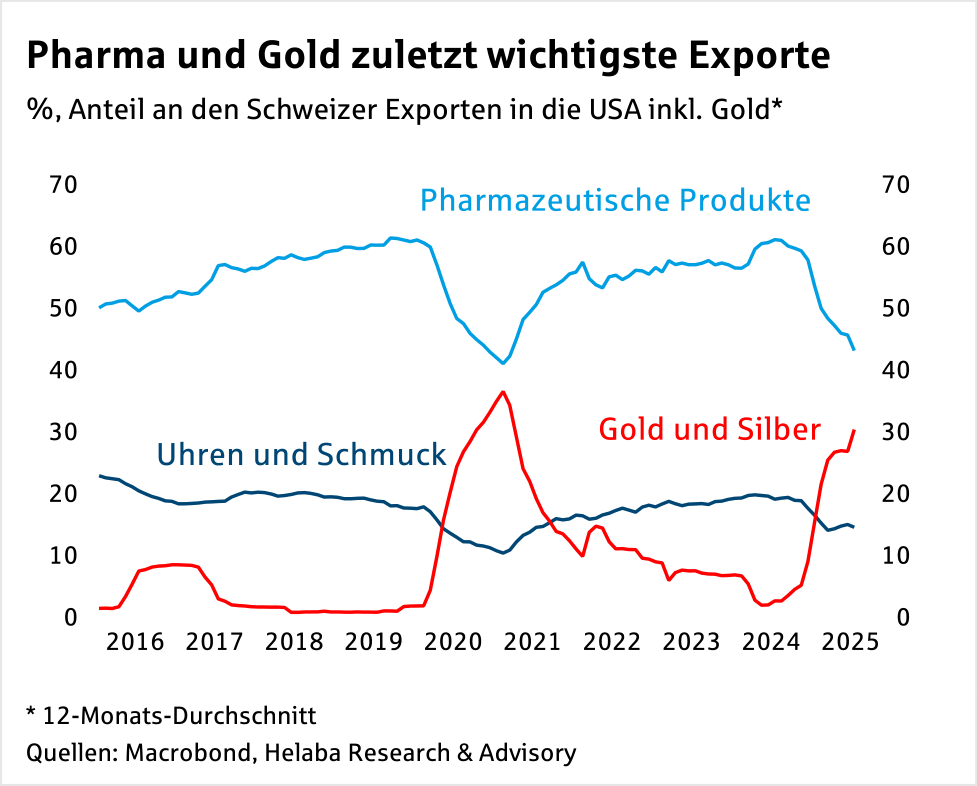

Dass diese Zölle für Gold und Pharmaprodukte zunächst nicht gelten, ist nur ein begrenzter Trost, obwohl diese Warengruppen in den letzten zwölf Monaten gut 70% der Exporte in die USA ausmachten. Die hohen Goldausfuhren waren eine zollbedingte Sonderkonjunktur. Auf Arzneimittel drohen neue US-Strafzölle.

Die Schweizer Wirtschaft dürfte daher Einbußen erleiden, wobei ein späterer Zolldeal bei Donald Trump nicht auszuschließen ist. Aktuell scheint die Tür für Nachverhandlungen jedoch geschlossen.

Im laufenden Jahr werden die Wachstumszahlen vermutlich noch solide ausfallen. Zum Jahresauftakt legte das BIP kräftig zu, selbst im zweiten Quartal konnte ein Minus vermieden werden. Trotz eines zu erwartenden schwierigen zweiten Halbjahrs dürfte die Wirtschaft 2025 insgesamt um etwa 1,5% wachsen.

2026 sollte die Schweiz von einer freundlicheren Konjunktur in Europa profitieren, schließlich sind die Ausfuhren in die Eurozone mit einem Anteil von gut 50% deutlich höher als in den USA mit knapp 20% (2024). Mit rund 1% wird der BIP-Zuwachs dann aber verhaltener ausfallen.

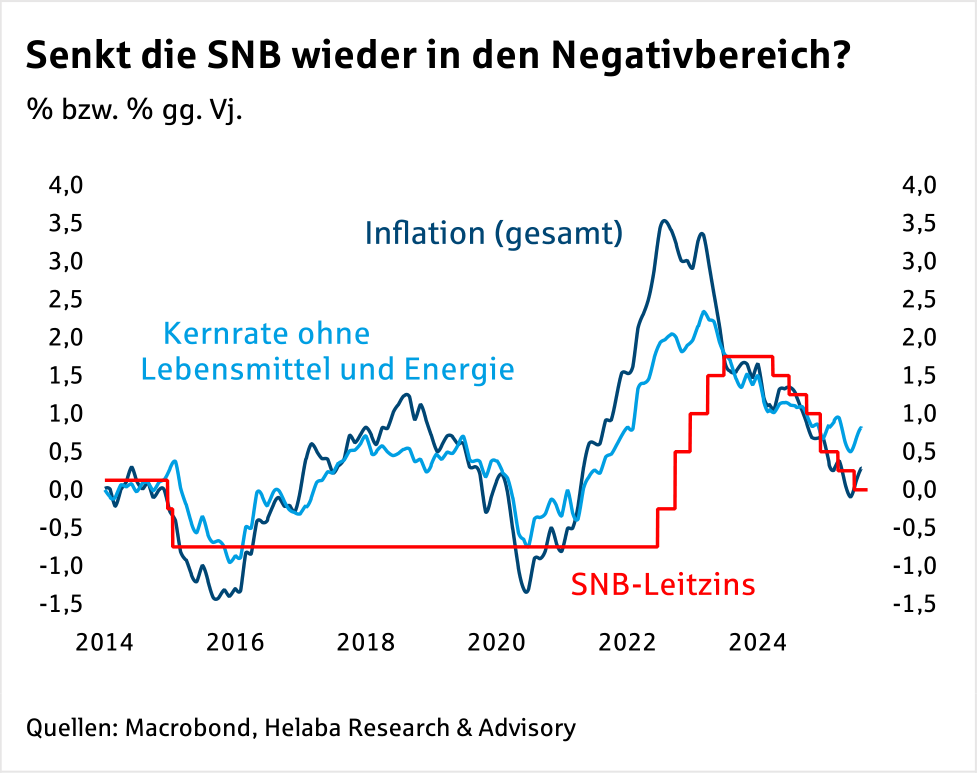

Für die Wiederaufnahme einer Negativzinspolitik existiert wohl eine gewisse Hemmschwelle. Eine moderate Konjunkturabschwächung könnte die SNB tolerieren, ohne den Leitzins weiter zu senken.

Außerdem wird sich die Inflation spätestens im kommenden Jahr wieder etwas von der Nulllinie entfernen, zumal die Kernteuerung ohnehin etwas höher liegt. Dennoch dürfte die Inflation 2026 mit 0,5% auf niedrigem Niveau bleiben.

Statt Zinssenkungen könnte die SNB wie in der Vergangenheit auch am Devisenmarkt intervenieren. Diese Markteingriffe nutzte die Notenbank in der jüngeren Vergangenheit vermutlich kaum. Ganz eindeutig ist die Datenlage hier nicht, der leichte Anstieg der Devisenreserven resultierte eher aus Bewertungseffekten als aus Zukäufen.

Hemmungen gegenüber Interventionen bestehen womöglich auch wegen der USA. Das US-Finanzministerium hat die Schweiz wieder auf die Beobachtungsliste für sogenannte „Devisenmanipulateure“ gesetzt, wobei das Land derzeit nicht alle Kriterien hierfür erfüllt.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtig schon geltenden Strafzölle sollte die Angst vor US-Sanktionen jedoch kaum ausschlaggebend sein. Zumindest verbal könnte die SNB die Sorge vor einem zu starken Franken mehr betonen. Selbst ohne signifikante Devisenmarktinterventionen dürfte die Geldpolitik kein positiver Faktor für den Franken sein.

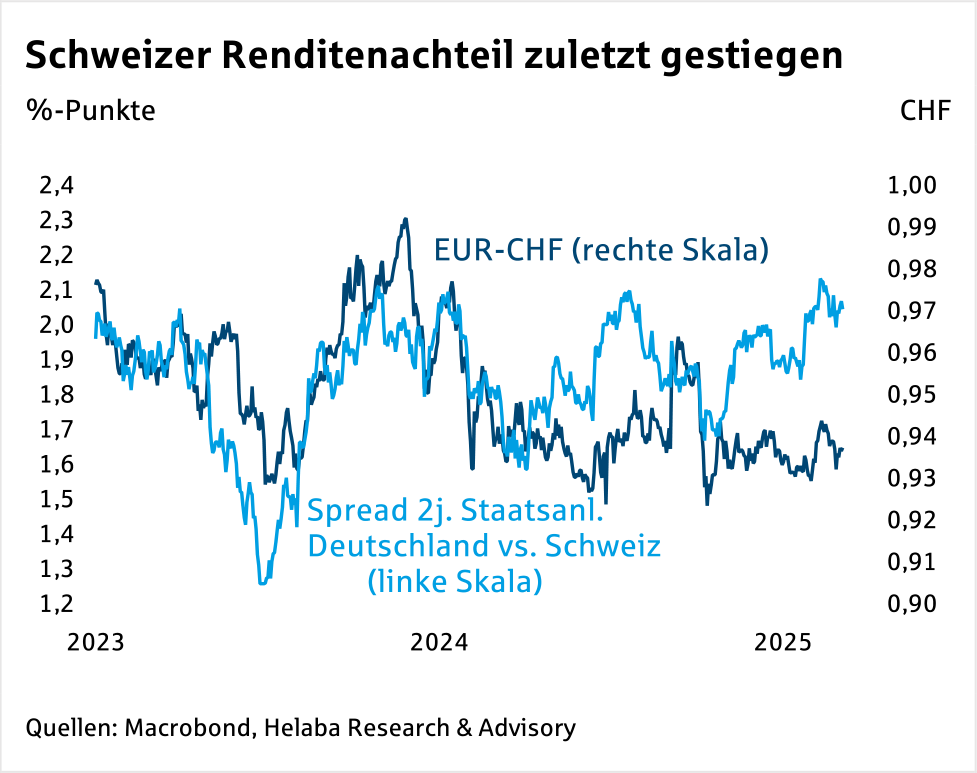

Die Zinsdifferenzen zwischen Euro und der Schweiz weiteten sich wieder zu Gunsten des Euro aus. Dies spiegelte sich bislang nicht im Euro-Franken-Kurs wider, was ein gewisses Abwertungsrisiko für die Schweizer Währung bedeutet.

Langfristig gilt der Franken u.a. gemäß Kaufkraftparität zwar nach wie vor als teuer. Allerdings reduziert der im Vergleich zur Eurozone geringere Preisanstieg die Überbewertung. Euro-Franken-Kurse oberhalb der Parität sind deshalb auch in fernerer Zukunft unwahrscheinlich.

Zeitweise könnte der Franken sogar von Unsicherheiten bzw. Phasen mit höherer Risikoaversion an Finanzmärkten profitieren. Neben Trump-Kapriolen wäre auch die politische Situation in Frankreich so ein Auslöser.

Wahrscheinlich bliebe ein solcher Schub für den Franken aber zeitlich begrenzt. Das Ende der EZB-Lockerungen und der Schweizer Zinsnachteil gegenüber dem Euro sowie 2026 auch der Wachstumsnachteil bergen jedoch zumindest leichtes Abwertungspotenzial. Spätestens 2026 dürfte der Euro-Franken-Kurs etwas höher notieren.

EUR/CHF Chart

Disclaimer & Risikohinweis

Themen im Artikel